ISAIE REFUSE DE S'EXEMPTER PAR UN MOYEN ILLICITE.

Isaïe arriva à Marmoutier la veille de la révision. Malkele, cette fois, ne fit aucune attention au changement qui s'était opéré dans la personne de celui qu'elle appelait son fils. Elle ne vit qu'une chose : c'est qu'il était bon pour servir, et elle souffrait horriblement à l'idée qu'Isaïe pourrait être envoyé dans le pays, dont elle redoutait pour lui le climat chaud et malsain. "Ecoute, Isaïe, dit-elle, après qu'il eut déjeuné (car il était arrivé le matin par la diligence), écoute, il faut parler sérieusement, maintenant ; car c'est demain que se décidera ton sort. Tu es grand, tu es bien constitué et sain ; il n'y a pas espoir que tu seras réformé, si tu n'y aides un peu. De mon temps, les jeunes gens chrétiens et juifs qui n'aimaient pas l'état militaire, se créaient quelques petites infirmités. Aujourd'hui, cela se fait plus rarement ; mais si tu m'écoutais , tu reviendrais à cet usage, et tu t'en trouverais bien. Je connais un moyen de te rendre malade. La maladie sera assez grave pour te faire exempter du service; elle ne le sera pas assez, pour te faire garder le lit au-delà de quelques jours.... Tu refuses, je le vois à ta manière de hocher la tête, et pourquoi, s'il te plait ? Est-ce que le gouvernement n'aura pas tout de même son compte ? Faut-il à toute force que tu sois soldat ?"

"Votre amitié pour moi vous égare, chère Malkele, répondit Isaïe, et ne vous permet pas de voir l'injustice de votre proposition. Le gouvernement, sans doute aura son compte ; il prendra un autre homme à ma place ; mais , est-ce que cet autre sera content de partir pour moi ? Ce serait mauvais de ma part de vouloir faire retomber sur la tête de mon voisin le mal qui doit m'atteindre. Je ne serais pas fort satisfait si un autre simulait une infirmité qu'il n'a pas et me ferait devenir soldat, quand , sans sa mauvaise foi, j'aurais pu être exempté. J'aime mieux souffrir, (si toutefois je dois souffrir comme soldat; car il n'est pas encore dit que je serai envoyé en Afrique), que de faire du tort à qui que ce soit, et d'enfreindre ce précepte de la religion Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fit. Je me rappelle que le Rabbin a une fois prêché sur ce texte, et il a même dit que ce commandement a une importance telle, qu'on peut presque dire qu'il est à lui seul toute la loi (20).

"Eh bien ! fais comme tu l'entends, s'écria Malkele avec colère ; puisque tu ne veux pas m'écouter, sois soldat, va en Afrique (c'est le nom du pays dont je t'ai parlé), deviens noir, tout noir, de manière qu'on ne puisse plus te reconnaître, et que les enfants te montrent au doigt, quand tu reviendras, si toutefois tu reviens. Cela m'est égal, à moi ; j'ai fait ce que j'ai pu pour te sauver ; tu ne l'as pas voulu. Tant pis pour toi." Et elle sortit de la chambre, en fermant la porte avec fracas.

ISAIE PASSE LA RÉVISION. IL PART COMME SOLDAT.

Quand Malkele fut sortie, Isaïe sortit à sen tour pour alter voir le Rabbin et l'instituteur. Il remit à ce dernier les quatre cents francs qu'il destinait à Malkele et à Zender. L'instituteur lui promit d'exécuter ponctuellement ses désirs, et il donna de grands éloges à sa généreuse conduite.

Le lendemain, Isaïe partit pour Saverne avec les jeunes conscrits de Marmoutier ; car c'était à Saverne, que siégeait le conseil de révision.

Vers trois heures de l'après-midi, Isaïe revint à Marmoutier. "Eh bien ! s'écria Malkele, tu as ce que tu as voulu, tu es soldat. Ce n'est pas ma faute, au moins, ajouta-t-elle d'un ton plus doux. J'aurais voulu

t'éviter les souffrances que tu vas endurer, et dont moi aussi j'aurai ma bonne part."

- Ne vous créez pas de tourments imaginaires, répondit Isaïe , on n'est pas si malheureux que vous le croyez, quand on est soldat.

- Mais on peut être tué à la guerre.

- Tous les soldats ne vont pas à la guerre, et d'ailleurs, en guerre même, tout le monde n'est pas tué. Il faut espérer que je serai du nombre de ceux qui survivront.

- Je l'espère, mon enfant, je le souhaite surtout, et je prierai Dieu tous les jours pour qu'il réalise mon souhait.

Malkele se tut pendant quelques instants. Puis elle demanda à Isaïe :

- Mais, que vas-tu faire jusqu'à ce que tu reçoives l'ordre de partir ? Retourneras-tu à Paris ? Je désirerais que tu pusses rester ici. J'aurais au moins la consolation de t'avoir encore quelques jours avec moi, avant que nous nous séparions pour toujours, peut-être.

- Ne parlez pas ainsi, dit Isaïe, nous nous reverrons, j'en suis sûr. Mais cette espérance ne m'empêchera pas de réaliser votre désir. J'irai demander de l'ouvrage à Saverne, et je reviendrai ici tous les soirs.

- De l'ouvrage à Saverne ? Tu es bien sot de travailler encore quand, dans quelques jours, tu partiras. Tu peux bien prendre un peu de loisir.

-J'aurai bien assez de loisir en garnison. D'ailleurs, l'oisiveté n'est jamais permise. Nous sommes ici-bas, c'est du moins ce qu'on m'a appris dans le cours d'instruction religieuse, qu'on nous faisait à l'école, nous sommes ici-bas pour nous donner de la peine, pour mener une vie active et laborieuse. C'est là aussi votre opinion, à vous qui travaillez constamment.

Isaïe alla à Saverne. Il entra dans un atelier où il travaillait jusqu'à sept heures du soir ; à huit heures, il revenait à Marmoutier.

Malkele était bien heureuse, mais ce bonheur ne devait pas durer longtemps. L'ordre de départ arriva environ trois semaines après la révision. Isaïe, après avoir fait ses adieux au Rabbin et à son ancien maître et, au moment où il allait se mettre en route, annonça à Malkele qu'il avait chargé l'instituteur de lui faire tenir tous les ans cinquante francs pour son loyer. Malkele ne voulut pas accepter ce qu'elle appelait un sacrifice.

- Non, dit-elle, garde ton argent, tu en auras souvent besoin. Moi, quoique j'ai soixante et dix ans, je gagne encore; et puis, la communauté n'est-elle pas là ? Je ne veux rien d'elle, aussi longtemps que je puis me suffire par mon labeur ; mais j'accepterai les secours qu'elle m'a déjà souvent offerts, quand mes forces épuisées ne me permettront plus de travailler. Toi, tu n'as pas la même ressource, reprends donc ton argent. Tu aurais

peut-être à te repentir plus d'une fois de t'en être privé en ma faveur.

- Il n'est plus temps de revenir sur ma détermination, dit brusquement Isaïe. L'argent est donné, et moi je pars. Adieu. Et il embrassa Malkele qui pleurait bien fort, puis il s'éloigna au plus vite, pour ne pas laisser voir à Malkele les larmes qui s'échappaient malgré lui de ses yeux.

Ses camarades l'attendaient sur la place ; ils avaient tous des sacs de toile blanche attachés sur le dos au moyen d'une courroie de cuir. Ces sacs renfermaient du linge et, sans doute aussi, des provisions de voyage et un peu d'argent, que de tendres et bonnes mères avaient eu soin d'y fourrer. Isaïe n'avait plus de mère, et pourtant les provisions ne lui manquaient pas. Malkele n'avait pas négligé cette dernière occasion, de donner à Isaïe une preuve de sa tendresse, et. elle lui avait cuit d'excellent gâteau. Le sac en était tellement rempli, qu'Isaïe dut en retirer quelques morceaux, pour faire un peu de place à sa tefila et à ses tephilîn, qu'il tenait à emporter.

On n'attendait plus qu'Isaïe pour quitter Marmoutier. Dès qu'il eut rejoint ses camarades, le signal du départ fut donné, et tout le monde se mit en marche. Parmi ces jeunes gens qui quittaient leur parents et leurs amis pour aller vivre loin d'eux, les uns pleuraient, d'autres chantaient, sans doute pour s'étourdir. Isaïe ne se livrait ni à la joie bruyante des uns, ni à la douleur des autres. Il cheminait d'un pas grave et lent, et sur sa figure on pouvait lire les sérieuses pensées qui l'agitaient. Il devenait soldat, non par goût, mais pour obéir à la loi, et il avait l'attitude calme et recueillie de l'homme qui accomplit un devoir.

Après quatre ou cinq jours de marche, le détachement arriva à Metz. C'était là qu'Isaïe devait tenir garnison. Il fut incorporé dans un régiment de ligne, et il commença dès le lendemain son apprentissage du métier de soldat.

ISAIE ECRIT A SIMON.

Isaïe écrivait fréquemment à Simon. C'était un véritable bonheur pour lui, de pouvoir s'entretenir avec son ami. Voici ce qu'il lui écrivait dans sa troisième lettre, après trois mois de séjour à Metz.

Mon cher ami,

Tu me demandes quelques détails sur la vie que je mène ici. Je vais te les donner, aussi bien que je le pourrai ; car je ne suis pas aussi habile à manier la plume que le marteau. Mais enfin, avec toi, je ne me gêne pas. Je sais d'avance, que tu me pardonneras mes négligences de style.

La corvée et l'exercice me prennent ma matinée, et encore une partie de l'après-dîner. Je ne suis libre qu'à deux heures, et je profite de ma liberté pour aller à la bibliothèque, dont les salles sont très jolies, et qui me paraît bien fournie en livres. Je reste là jusqu'à quatre heures, et je retourne ensuite à ma caserne pour souper. Comme la caserne n'a pas de grands charmes pour moi, j'y séjourne peu quand il ne le faut pas. Aussi, je la quitte après mon souper, et je n'y rentre plus que quand j'entends sonner la retraite. Le temps qui s'écoule entre ce moment et celui où j'achève mon souper, je le mets à profit pour aller faire au temple ma prière du soir, et pour me promener avec un coreligionnaire que j'ai eu le bonheur de trouver dans ma compagnie, et avec lequel je me suis lié d'amitié.

Cet ami a un frère à l'école rabbinique, et je vais visiter quelquefois avec lui cet établissement. J'y ai été très bien reçu ; les élèves sont presque tous nos compatriotes ; ils viennent en grande majorité de l'Alsace, et nous causons souvent du pays. Ces conversations qui me rappellent tous mes souvenirs d'enfance me font un grand bien, et je les recherche aussi souvent que possible. Un élève qui a des relations en ville, m'a promis de parler pour moi à un israélite haut placé, afin qu'il m'obtienne la permission d'entrer dans un atelier de serrurerie. Je ne pourrai obtenir cette permission que quand je serai assez bon soldat, pour ne plus avoir besoin d'apprendre le maniement des armes. Cela ne tardera pas, du reste, et je serai heureux alors de reprendre mes outils.

J'ai vu avec satisfaction, par ta dernière, que tes appointements sont portés à dix-huit cents francs. Cela te permet de donner plus à ta mère, tout en t'imposant moins de privations que par le passé.

Continue à m'écrire souvent. Tes lettres me font toujours plaisir,

Adieu.

AUTRE LETTRE D'ISAIE.

Metz, janvier 1845.

Mon cher Simon,

Par ma dernière, tu as vu qu'on parlait vaguement de notre départ pour l'Afrique. Ce qui n'était d'abord qu'un on-dit devient une réalité aujourd'hui. Nous partons dans deux jours. Nous nous dirigeons par Lyon vers Marseille où nous nous embarquerons. Voilà donc les sinistres prédictions de Malkele qui commencent à se réaliser. Si j'étais superstitieux, je tremblerais bien fort, et j'entendrais sans cesse tinter à mes oreilles les paroles que Malkele m'adressa , quand je refusai le moyen qu'elle m'offrait de m'exempter , ces paroles par lesquelles elle m'assurait à peu près, que je serai tué par les Arabes ou par une de ces maladies qu'engendre l'insalubrité du climat. Mais, heureusement, j'ai puisé dans l'instruction religieuse, qu'on m'a donnée à Strasbourg, des convictions assez solides pour chasser loin de moi toutes ces craintes chimériques. Dieu est en Afrique, aussi bien qu'en France. Sa main protectrice pourra s'étendre sur moi dans les plaines de l'Algérie, comme dans les ateliers de maître Sauer ou de maître Lobstein. Si Dieu est avec moi, qu'ai-je à craindre et que peuvent me faire les Arabes ? Aussi je pars, je ne dis pas sans regret, mais du moins sans crainte du danger. Car celui qui a veillé sur moi jusqu'ici, saura me préserver encore des périls auxquels je vais être exposé.

Je crois que, pour moi aussi, sont dites ces paroles, sur lesquelles j'ai entendu prêcher dernièrement dans le petit oratoire de l'Ecole rabbinique, et que j'ai retenues, parce qu'elles m'ont frappé vivement : Quand tu traverseras les eaux (dit l'Éternel), je serai avec toi, et quand tu passeras les fleuves, ils ne t'entraîneront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras point brûlé, la flamme ne t'endommagera pas (21). Mais je m'aperçois que, si je continuais comme je viens de commencer, ma lettre deviendrait interminable. Je n'ai voulu pourtant te dire qu'une chose : c'est que j'ai foi en Dieu, et que c'est cette foi qui me soutiendra. Si cependant mon espoir de revenir en France auprès de toi devait être trompé, si je devais rester en Algérie, je me soumettrais sans plaintes et sans murmures aux décrets de la divine Providence et, en rendant l'âme, je dirais : "Seigneur, que ta volonté soit faite et que ton nom soit loué". Tu vois que je suis résigné d'avance à mourir. Pour te dire la vérité, il me paraîtrait pourtant dur de quitter la vie sans t'avoir serré la main. J'aurais voulu qu'on se rendit à Marseille par Paris. Cela m'aurait permis de t'embrasser ; mais je t'embrasse en imagination, puisque cela ne se peut autrement.

Tout à toi.

Post-Scriptum. Si je ne devais plus te revoir, tu garderais mes livres, que je t'ai laissés en dépôt. Ils n'ont pas grande valeur par eux-mêmes; mais ils en auront peut-être pour toi, comme souvenir de quelqu'un qui t'estimait et qui t'aimait de tout son cœur.

PREMIÈRE LETTRE ÉCRITE PAR ISAIE APRÈS SON ARRIVÉE EN AFRIQUE.

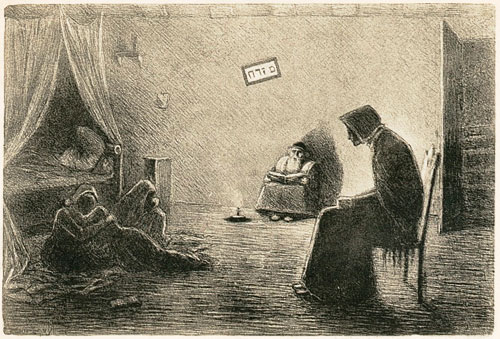

Juif d'Alger dessiné par Alphonse Lévy |

Alger, fin janvier 1845.

J'écris à la hâte quelques mots, avant notre départ d'Alger. Ce départ, auquel ne s'attendait personne, aura lieu demain. C'est sur Constantine qu'on nous dirige. Je me plaisais assez bien à Alger, qui est déjà presqu'une ville française. Mais avant de te parler de la ville, j'ai à te parler de mon voyage, dont je n'ai pas eu trop à me plaindre. J'ai éprouvé le mal de mer, c'est presque inévitable ; mais cela n'a pas duré. La traversée, d'ailleurs , n'a pas été bien longue; car la mer était bonne. Je voudrais savoir écrire comme toi, pour te donner une idée du spectacle grandiose et magnifique, que présente la Méditerranée. Mais je ne suis pas habile à faire une description quelconque, et j'aime mieux y renoncer tout-à-fait, que de t'en envoyer une qui serait inexacte et qui ne répondrait pas à l'objet qu'elle aurait pour but de faire connaître. Je ne puis même pas trouver d'expression, pour rendre ce qui s'est passé clans mon âme à la vue de toutes ces merveilles, qui m'étaient encore inconnues jusqu'à ce jour. A chaque instant, j'étais tenté de jeter tout haut des cris d'admiration. La crainte de paraître ridicule à mes camarades, qui sont moins enthousiastes que moi des beautés de la nature, cette crainte m'a seule retenu. Mais je répétais à voix basse ces paroles des Psaumes que j'ai retenues, parce que pendant l'hiver on les dit tous les samedis à la prière de Min'ha : O Seigneur, tes œuvres sont grandes, tu les as disposées avec sagesse (22).

Je ne te parlerai pas de la ville d'Alger, cela ne t'intéresserait que médiocrement.

J'aime mieux te parler de nos frères qui vivent là. Il paraît qu'ils y sont très nombreux On m'a dit que leur nombre ne s'élève pas à moins de sept mille âmes. Il n'y a pas de ville en France, si l'on en excepte Paris, où la population israélite présente un pareil chiffre. Tous ceux que j'ai vus portent le costume oriental ; ils ne comprennent pas encore beaucoup le français ; mais ils se familiariseront vite avec notre langue et nos coutumes, et ils adopteront aussi notre costume ; car ils aiment les Français et paraissent très heureux d'être placés sous la domination de notre gouvernement. Cela se comprend fort bien ; leurs anciens maîtres faisaient peser sur eux un joug très lourd et très humiliant. "Les chiens de Juifs" : voilà l'expression dont on se servait quand on parlait d'eux. L'autorité les rançonnait ; elle leur vendait cher une protection qu'elle ne leur accordait pas ; car le plus vil Arabe pouvait insulter et frapper impunément l'Israélite le plus respectable. Les enfants mêmes meurtrissaient à coups de pierres, dans les rues, des Israélites forts et robustes ; et tellement était grande la terreur que les Arabes avaient inspirée à nos malheureux frères, que ces hommes qui n'auraient eu qu'à lever le bras pour faire fuir tous ces gamins qui les tourmentaient, n'osaient pas se permettre le moindre geste de défense, et dévoraient en silence toutes les injures qu'on se plaisait à leur faire endurer.

La France, au contraire, les protège à l'égal de ses autres enfants ; et notre gouvernement leur a déjà donné des marques de sa bienveillance en leur ouvrant des écoles. Ils ont plusieurs temples à Alger. J'en ai visité un. On n'y remarque pas encore cet ordre et ce recueillement qui président aux offices dans nos grandes synagogues de France. Tout le monde récite les prières à haute voix, et il en résulte un bruit discordant qui nuit beaucoup à la ferveur. Mais les nouveaux usages s'introduiront là aussi, surtout quand le gouvernement enverra des Rabbins français, ce qui, dit-on, ne tardera pas. Je n'ai pas pu parfaitement suivre l'office dans ma tefila. Il y a de la différence entre notre rituel et le leur. Ils sont du rite portugais ; leur prononciation aussi diffère de la nôtre. J'ai donc dû réciter mes prières comme à l'ordinaire, sans trop me préoccuper de marcher de concert avec le Hazan.

Je ne voulais t'écrire que quelques mots, et voilà que je jase comme une pie ; c'est qu'il est si bon de s'entretenir avec un ami. Si tu as là-dessus les mêmes idées que moi, envoie-moi bientôt une bonne grande lettre. Je n'aurai plus beaucoup de livres à ma disposition, et il ne s'offrira plus à moi d'autres distractions que celle que me procurera la lecture de tes lettres. Elles me seront doublement chères, et parce qu'elles viennent de toi, et parce qu'elles parlent de cette France bien-aimée, à laquelle on s'attache plus encore quand on est éloigné d'elle.

Je te serre la main.

DEUXIÈME LETTRE D'ISAIE DEPUIS SON SÉJOUR

EN AFRIQUE.

Constantine, fin février 1845.

Mon cher Simon,

Nous voilà installés à Constantine ; mais je ne peux pas croire que nous y resterons longtemps. La province n'est pas aussi calme ni aussi tranquille qu'on le voudrait. Il y a dans notre voisinage des tribus qui sont travaillées par les émissaires d'Abd-el-Kader, et qui nourrissent des projets de révolte. Notre général se tient sur le qui-vive, et, à la moindre alerte, nous marcherons en avant. Je ne suis ni satisfait, ni mécontent de la perspective d'une bataille. Seulement, quand le combat s'engagera, je tâcherai de faire mon devoir, de montrer qu'un Israélite sait donner son sang à la patrie, et que les héros qui, sous la conduite des vaillants Macchabées, chassèrent les Syriens de Jérusalem et du temple, peuvent encore revivre parmi nous. Le gouvernement de notre pays a d'ailleurs reconnu que les Israélites servent aussi fidèlement le pays que leurs concitoyens des autres cultes; car il a confié des postes élevés dans l'armée à beaucoup de nos coreligionnaires. Dans la garnison de Constantine, il y a quatre ou cinq officiers israélites, et moi aussi je viens d'obtenir un grade. Le beau grade, diras-tu, que celui de caporal. Il n'est pas très élevé, en effet ; mais si j'étais ambitieux, je pourrais faire des rêves dorés, et penser que le grade de caporal est un acheminement à celui d'officier. Ne dit-on pas, en effet, dans nos régiments, que tout soldat porte le bâton de maréchal dans sa giberne. Mais tout en admirant cette loi sage et juste, qui permet à tous d'aspirer aux honneurs que mérite la bravoure, moi, je ne demande pas à profiter de cette loi. Mon goût pour l'état militaire n'est pas assez prononcé pour que je désire de l'avancement, et je m'arrêterai probablement au grade de sergent, si toutefois j'y arrive.

Je te félicite d'être monté en grade, toi aussi. Tu as bien fait de changer de régiment (pour employer des expressions qui me sont familières maintenant).

Ton nouveau patron te donne deux mille quatre cents francs : sais-tu que cela est très beau ! Du reste si tu as de la chance, tu le mérites bien; et c'est ainsi que s'accomplissent les souhaits de ton ami.

AUTRE LETTRE DATÉE DE CONSTANTINE.

Hôpital de Constantine, avril 1845.

Bien des choses se sont passées, mon cher ami, depuis la dernière fois que je t'ai écrit. La révolte qu'on craignait a éclaté, en effet, et nous fûmes envoyés en avant pour châtier les rebelles. Nous n'avons eu d'abord avec l'ennemi que de faibles escarmouches, dans l'une desquelles j'ai gagné les galons de sergent. Mais quelques jours après, j'ai assisté à un véritable combat. Les Arabes nous attendaient dans un défilé très étroit. Ils étaient douze cents ; nous n'étions que quatre cents. Cependant, l'honneur de la France n'a pas souffert dans cette rencontre inégale. Nous avons forcé le passage, et nous avons pénétré dans le village auquel il conduisait, malgré les balles que les Arabes nous lançaient de derrière les buissons où ils s'étaient embusqués.

J'ai été assez grièvement blessé par un coup de feu à la poitrine, et j'ai dû être transporté à l'hôpital de Constantine, d'où je t'écris. On craignait un instant pour ma vie, et je touchais au moment où allaient se réaliser les sombres prophéties de Malkele, dont elle-même pourtant ne désire pas la réalisation car j'ai reçu d'elle une lettre bien touchante, dans laquelle elle me dit qu'elle récite tous les jours plusieurs psaumes à mon intention, et qu'elle prie Dieu avec beaucoup de ferveur pour la conservation de mes jours. Dieu a exaucé ses prières, et je suis aujourd'hui en pleine convalescence. Ce qui a hâté ma guérison, c'est l'assurance qui m'a été donnée que le colonel m'a proposé pour la croix d'honneur. Il veut me récompenser de m'être exposé, pour sauver le drapeau. C'est en effet au moment où j'ai arraché, de la main d'un Arabe, le drapeau du régiment dont il s'était emparé, que j'ai reçu mon coup de feu. Je ne suis pas vaniteux, et cependant, je ne puis faire autrement que de me réjouir à la pensée que l'étoile de l'honneur brillera sur la poitrine d'un pauvre enfant, de schnorrer.

Je ne serai pas plus long aujourd'hui. Tu dois voir à mon écriture que je suis encore un peu fatigué.

DERNIÈRE LETTRE D'ISAIE ÉCRITE EN AFRIQUE.

Hôpital de Constantine, mai 1845.

On ne m'a pas trompé, mon cher Simon ; la décoration a été demandée pour moi, et je l'ai obtenue. Comme j'étais heureux quand le colonel, qui est de retour ici, depuis quelques jours, est venu me l'apporter sur mon lit ! Mon saisissement était tel, que je n'ai pas trouvé de paroles pour exprimer ma joie et ma reconnaissance. Un énergique serrement de main fut ma seule réponse aux félicitations que m'adressa mon colonel, mais les larmes qu'il a vues couler de mes yeux, ont dû lui apprendre combien j'étais ému et touché.

Un bien ne vient jamais seul. Le médecin a déclaré que, pour me rétablir entièrement, j'aurais besoin d'être transporté dans un hôpital français. C'est aux îles d'Hyères que je dois aller, et je partirai dans quelques jours. On dit même que je ne reviendrai plus en Afrique, car notre régiment retournera en France, où il a besoin de se réorganiser. Les pertes que nous avons éprouvées en différents combats, les hommes que nous avons fournis aux bataillons de chasseurs à pied et de zouaves, ont réduit notre régiment presque à rien. Dès que je quitterai l'hôpital, je rejoindrai mon corps, et si nous nous rapprochons de Paris, je demanderai une permission de quelques jours et je viendrai t'embrasser.

ISAIE OBTIENT UN CONGÉ PROVISOIRE.

Le vœu d'Isaïe ne se réalisa pas. Son régiment, en revenant d'Afrique, alla tenir garnison à Bordeaux. C'est là qu'il le rejoignit, et il y resta trois ans. Il avait quatre ans et demi de service, quand il obtint un congé renouvelable. Il se rendit donc à Paris, et il est aisé de s'imaginer quelle fut sa joie en revoyant Simon. Celle de ce dernier n'était pas moindre. Il avait maintenant une place de trois mille francs, et il était très heureux. Sa mère vivait dans une honnête aisance, elle avait déjà mis de l'argent de côté pour doter sa fille aînée, qui avait seize ans, et Simon aussi plaçait de l'argent à la Caisse d'épargne pour sa sœur.

- Eh bien ! nous allons vivre encore une fois ensemble, dit Simon à Isaïe d'un ton joyeux.

- Non, mon ami, répondit Isaïe, je vais aller travailler à Strasbourg. Si je demeure à Paris jusqu'à l'expiration de mon congé, je me ferai peut-être difficilement ensuite à la vie de campagne. Cependant c'est à la campagne que j'ai résolu de m'établir. Je vais donc retourner chez maître Sauer, et quand mon congé sera expiré, je tâcherai de m'établir dans quelque village alsacien. Mais avant tout, je veux aller faire une visite à Malkele. Va-t-elle être heureuse de me voir !

- Tu me donneras au moins trois ou quatre jours ?

- Pour ceci, j'y consens volontiers.

Isaïe passa quatre jours avec son ami, puis il partit pour Marmoutier. Il y arriva le vendredi. Malkele était assise devant son fourneau ; elle avait déjà ses habits du samedi, quoiqu'il fût encore de très bonne heure. Une de ses amies était avec elle, et elles causaient d'Isaïe.

- J'aimerais pourtant de revoir ce garçon, avant de quitter ce monde. Il m'avait fait espérer dans sa dernière lettre, qu'il obtiendrait son congé et qu'il viendrait après le nouvel an. Mais voilà bientôt quinze jours que le nouvel an est passé, et il n'est pas venu ; il n'écrit même pas.

- Il peut encore venir, dit la voisine.

A ce moment on frappa à la porte.

- Entrez, dit Malkele.

Aussitôt la porte s'ouvrit et livra passage à un soldat qui, d'un seul bond, fut au milieu de la chambre et sauta au cou de Malkele.

-

Dieu tout puissant, s'écria Malkele, est-ce bien toi, Isaïe ?

- Oui, c'est moi, vous voyez que les Arabes ne m'ont pas mangé.

- Boruch Haschem (*), je suis heureuse maintenant. J'avais bien peur de mourir, sans t'avoir revu.

- Que parlez-vous de mourir ? Vous vivrez , et puis, quand je serai établi, vous viendrez demeurer avec moi.

- Il ne faut pas faire de projets pour moi, mon fils ; nous ne savons pas ce que nous apporte la journée de demain. Je suis bien vieille, mes forces diminuent sensiblement. Je ne travaille presque plus. Dieu peut m'appeler à lui d'un instant à l'autre. Le Rabbin était plus jeune que moi, et pourtant il est mort.

- Le Rabbin est mort, Baruch Dayan Emes ! (*)

- Oui, il est mort il y a trois ans, la nuit qui a précédé le eref Yom-Kipour (23).

- Et vous ne m'en avez rien dit dans aucune de vos lettres !

- Je n'ai pas voulu te faire de la peine, mon enfant, car je sais que tu aimais le Rabbin.

- Oh ! oui, je l'aimais, je me rappelle avec quelle bonté il me reçut, avec quel zèle il s'occupa de moi, et quels conseils paternels il m'a donnés. Je ne partirai certainement pas de Marmoutier sans aller prier sur sa tombe. Je ne sais pas ce qu'on dit sur la tombe des Rabbins, mais je composerai moi-même ma prière. Je me souviendrai là, sur sa tombe, de tout ce qu'il a fait pour moi , et je suis sûr que les paroles viendront d'elles-mêmes à mes lèvres, et son âme m'entendra, et elle se réjouira de voir, que je ne suis pas un ingrat. Mais l'instituteur et Zender vivent toujours, n'est-ce pas ? A ceux-là, du moins , je pourrai serrer la main en témoignage de gratitude et d'affection.

- Oui, tu les verras ce soir au temple. Mais tu dois avoir faim. Je vais te donner un morceau de gâteau. Ma voisine m'en a envoyé aujourd'hui, et je vais vite faire rôtir un morceau de viande. Il ne faut pas que tu sois venu de si loin, pour mourir de faim ici.

Malkele sortit sur ces paroles, et Isaïe, après avoir mangé, se reposa un peu. Puis, voyant que l'heure de se rendre au temple devait approcher, il se brossa soigneusement, et remplaça sa veste par la tunique à laquelle pendait sa croix.

- Me trouvez-vous bien comme cela ? dit-il à Malkele en entrant dans la cuisine.

- Oui, mais qu'est-ce que ce bijou qui est attaché à ta poitrine , serait-ce la croix ?

- Oui, Malkele, c'est l'étoile de l'honneur. Vous voyez que j'ai bien fait de devenir soldat ; je n'aurais jamais eu cela, si je n'avais pas été en Afrique.

- Dieu arrange tout pour le mieux, dit Malkele.

ISAIE TRAVAILLE ENCORE UNE FOIS CHEZ MAÎTRE SAUER.

Isaïe, après avoir passé trois ou quatre jours à Marmoutier, où ses galons de sergent et sa croix excitèrent l'admiration de tout le monde, prit congé de Malkele et alla à Strasbourg. Il se rendit directement chez maître Sauer.

- Bonjour, maître, s'écria-t-il en entrant dans l'atelier.

- Tiens, c'est toi, dit le serrurier après l'avoir regardé quelques instants, et en lui tendant la main : je ne t'aurais presque pas reconnu. Tu as bien changé à ton avantage, tu es devenu un grand et robuste gaillard. Ah çà il parait que tu as fait de bonnes affaires comme soldat, ajouta-t-il en désignant le petit bout de ruban rouge qu'Isaïe portait à la boutonnière ; tu es plus heureux que moi, jeune homme.

- Qu'est-ce qui vous manque, donc ?

- Ce qui me manque ! Tu ne vois donc pas le changement qui s'est opéré dans cet atelier. C'est plus tranquille que quand tu y as travaillé. Alors, les passants pouvaient entendre les chants de nombreux compagnons. Maintenant , je suis tout seul. On disait autrefois dans le voisinage : "Maître Sauer est en train de faire fortune". Sais-tu ce qu'on dit aujourd'hui ? que je suis un pauvre diable. Après tout, c'est bien fait c'est ma faute. Vois-tu, j'ai voulu devenir trop riche, et mon ambition m'a perdu. La besogne ordinaire des serruriers ne me conduisait pas à une fortune assez rapide ; il fallait devenir entrepreneur pour réaliser mes désirs. Cela n'aurait pas été un mal d'entreprendre des travaux de longue haleine, si je n'avais pas voulu faire les choses trop en grand. Mais je tenais à dépasser tous mes confrères ; je voulais m'attirer une clientèle nombreuse. J'ai donc fait des baisses de prix considérables. Et avec cela, j'ai mangé une partie de mon argent. Puis, les affaires vous entraînent à des dépenses ; il fallait fréquenter les cafés, régaler tantôt l'un, tantôt l'autre. Souvent, je dinais en ville. Pendant ce temps, mes ouvriers flânaient au lieu de travailler. Pour te résumer la chose, je ne possède plus rien ; et, après trente ans de fatigues, je suis aujourd'hui au point où j'en étais quand je me suis établi. Si encore j'étais seul ; mais j'ai une femme et des enfants ; et quand je pense que sans mes folies ils seraient dans l'aisance an lieu d'être dans la gêne, j'ai le cœur navré.

Et maître Sauer essuya de sa main calleuse les larmes qui ruisselaient le long de ses joues.- Vois-tu, jeune homme, ajouta-t-il ensuite, l'ambition est un mauvais conseiller, et j'approuve fort ta résolution de t'établir à la campagne. Es-tu toujours dans ces idées ?

- Oui. Mais pour le moment, je ne songe pas encore à m'établir. Je n'en ai pas les moyens jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, le temps de mon service n'est pas encore expiré. Je viens donc vous demander de l'ouvrage. Vous me donnerez tel salaire qu'il vous plaira. Nous travaillerons ensemble. Et, qui sait ? la chance peut revenir, il ne faut jamais se désespérer.

- Tu as raison , Isaïe. Avec toi, ma fortune peut se relever. Nous sommes deux rudes travailleurs, et nous abattrons de la besogne. Tu peux venir demain. Mais, monte donc un peu, ma femme sera bien contente de te revoir.

Isaïe rentra donc le lendemain dans son ancien atelier, dans cet atelier où il avait eutant à souffrir dans le commencement, mais où il avait éprouvé aussi de bien douces jouissances.

La besogne ne manquait pas chez maître Sauer car il était un des plus habiles serruriers de Strasbourg. Elle augmenta tellement qu'Isaïe engagea son patron à redemander des apprentis à l'Ecole israélite des Arts- et-Métiers.

- Des apprentis, dit maître Sauer, cela ne nous avancera pas beaucoup; car ils prennent du temps, surtout la première année.

- Je me charge de leur enseigner l'état, répliqua Isaïe ; et je n'en accomplirai pas moins ma tâche. Je resterai un peu plus longtemps ici le soir pour regagner le temps perdu. Voilà tout.

Maître Sauer suivit le conseil de son ouvrier, et bientôt il y eut un apprenti dans l'atelier, sous la direction d'Isaïe. Celui-ci fit de rapides progrès ; et, au bout de six mois, il se rendait déjà si utile, que maître Sauer put accepter de l'ouvrage d'un entrepreneur de serrurerie.

MALKELE DEVIENT MALADE ET MEURT.

C'était précisément deux jours avant celui où maître Sauer devait livrer une commande importante, qu'Isaïe reçut une lettre où on lui disait que Malkele était bien malade et qu'elle désirait le voir.

- Maître, dit Isaïe après avoir lu la lettre, il faut que j'aille tout de suite à Marmoutier. Celle qui m'a servi de mère est malade, et elle veut me voir avant de mourir.

- Comment, il faut que tu partes, s'écria maître Sauer, tout effrayé, et notre ouvrage qui doit être livré après demain au matin. Il y a cinq cents francs de dédit, si je ne tiens pas mon engagement.

- Il faut pourtant que je parte, patron, Malkele demande à me voir et on ne peut pas se refuser au désir d'un mourant. J'aime mieux payer le dédit que de manquer à un devoir. J'ai cent cinquante francs, je vous les donne; on vous prêtera le reste, et vous me retiendrez chaque semaine cinq francs sur mon salaire, jusqu'à extinction complète de la dette. Cela me retardera un peu clans mes projets d'établissement, mais n'importe ; dussé-je ne m'établir jamais, j'irai à Marmoutier aujourd'hui.

- Tu as un noble cœur, Isaïe, reprit maître Sauer ; mais ce serait indigne de ma part d'accepter l'arrangement que tu me proposes. Allons ensemble chez l'entrepreneur, et expliquons-nous avec lui. Il aura peut-être égard à la position où nous nous trouvons par suite de circonstances tout à fait indépendantes de notre volonté, et nous accordera un délai de deux jours. Pendant ce temps, tu feras ton voyage, et moi je travaillerai. Si tu peux revenir assez tôt pour me donner un coup de main , tu reviendras, sinon, j'achèverai seul la besogne. Cela te va ?

- Oui, patron, et je n'oublierai jamais ce que vous faites pour moi aujourd'hui.

Ils allèrent donc chez l'entrepreneur qui, à force de prières, accéda à leur demande, et Isaïe partit sans même retourner chez lui. Il était neuf heures du matin ; aucune voiture publique ne quittait Strasbourg à cette heure, et Isaïef ut forcé de faire le voyage à pied. Il arriva à Marmoutier à quatre heures de l'après-midi.

Malkele était couchée ; deux de ses voisines étaient à son chevet. Quand la porte s'ouvrit, elle fit un mouvement et se souleva péniblement sur son lit.

- Est-ce toi, Isaïe ? murmura-t-elle d'une voix faible.

- Oui, c'est moi, mère, c'est moi qui viens voir comment vous vous portez.

àte parler avant de quitter cette terre. Ecoute, Isaïe, je n'ai pas de fils qui puisse réciter le Kadisch (*) pour moi. Toi, que j'ai aimé comme si je t'avais mis au monde, veux-tu remplir à mon égard ce devoir d'un fils, veux-tu me promettre d'aller tous les soirs au temple et de réciter le Kadisch ? le soir seulement ; car, le matin, je sais que tu ne le peux pas.

- Oui, je vous le promets ; mais Dieu est tout-puissant, il faut avoir co fiance en lui ; il peut encore vous guérir.

- Sans doute, Dieu peut tout ; mais je crois que mon temps est arrivé. Tu vois, je ne peux presque plus parler… Cependant, j'ai encore quelque chose à te dire .... Viens , approche ton oreille tout près de moi, afin que tu m'entendes. Tu sais, l'argent que tu m'as fait donner tous les ans par l'instituteur ?

- Oui.

- Eh bien ! je ne l'ai pas dépensé… j'ai voulu te le conserver... Il est dans mon armoire, tout au fond sur la deuxième planche. Va le prendre et apporte le moi ici. Je veux te le rendre devant ces femmes, afin qu'elles sachent bien qu'il est à toi… J'aurais voulu te donner quelque chose de mes économies, mais j'ai une sœur pauvre, cela lui revient...

Isaïe alla prendre le sac que Malkele demandait, et celle-ci le lui remit devant ses deux voisines, afin qu'elles pussent rendre témoignage au besoin en faveur d'Isaïe, si jamais il devait s'élever une réclamation quelconque. Après avoir fini de parler, Malkele sembla se rendormir, et Isaïe s'assit à son chevet ; il prit un rituel de prières, et une des femmes qui se trouvaient dans la chambre lui indiqua les oraisons qu'on récite auprès des malades. Isaïe pria avec beaucoup de ferveur ; il ne s'interrompait que pour observer le visage de celle qu'il appelait sa mère.

Cependant le sommeil de Malkele devint moins régulier. Elle fit entendre des plaintes et des gémissements, et le médecin, qu'on appela à la hâte, déclara que le moment fatal approchait. Alors on fit prévenir les femmes de la Hébra (*) ; elles vinrent et commencèrent à réciter les prières pour les agonisants. Isaïe alla dans une maison voisine. Il ne s'y trouvait que depuis peu de temps, quand on vint lui annoncer la mort de Malkele. Il était cinq heures.

|

"Elle aussi, elle aurait eu souvent besoin de secours, et pourtant elle n'a pas voulu en accepter, et elle a lutté avec courage contre la pauvreté. Par son travail, par ses efforts persévérants, par les prévalions qu'elle s'est imposée, il lui a été donné de ne jamais tomber à la charge de la communauté. Bien plus, elle a pu souvent obliger de plus pauvres qu'elle, et elle a fait beaucoup de bien à l'enfant que vous lui avez confié." Après l'enterrement, on se réunit dans la maison mortuaire, où l'on récita la prière du soir. Puis le Rabbin lut en hébreu et traduisit en allemand un passage de Talmud, qui parlait de la résignation avec laquelle on doit supporter les souffrances, et Isaïe récita le Kadisch d'une voie émue. Zender vint le prendre quand tout fut terminé, et l'emmena chez lui, où il soupa.

Il repartit à huit heures du soir, et il arriva à Strasbourg au moment où les portes s'ouvraient. Trois heures venaient de sonner quand il entra dans l'atelier. Maître Sauer était déjà à l'ouvrage.

- Te voilà de retour; comment va Malkele ?

- Elle est morte ; mais j'ai encore eu la consolation de la voir et de lui parler , j'ai pu apprendre ses dernières volontés, et lui rendre les honneurs que je lui devais pour l'affection qu'elle m'a témoignée. Mais je vois que la besogne n'est pas achevée ; je vais me mettre à l'ouvrage. Va te reposer quelques heures. Si l'ouvrage ne s'achève que demain à midi, le mal ne sera pas grand.

- Je vous remercie patron, je ne pourrais pourtant pas dormir maintenant. Si nous travaillons bien, nous terminerons aujourd'hui, et il vaut mieux que nous tenions parole puisqu'on compte sur nous.

Le soir à sept heures, la commande était livrée.

ISAIE S'ÉTABLIT A ODRATZHEIM.

Isaïe resta encore dix-huit mois chez maître Sauer. L'atelier redevint peu à peu ce qu'il avait été naguère. Il se remplit encore une fois d'ouvriers, et les chants joyeux que maître Sauer regrettait de ne plus entendre, y retentirent de nouveau. Le serrurier se réjouissait souvent avec Isaïe de la tournure heureuse que prenaient les affaires.

-Vois-tu, lui dit-il un jour, ce que je fais aujourd'hui vaut mieux que ce que je faisais autrefois. Je travaille pour les entrepreneurs, je ne cours aucun risque, et je n'ai aucune perte de temps. Il est vrai que je suis toujours maître-serrurier, et que je resterai tel. Je ne deviendrai pas riche ; mais je vis tranquille. Me voilà à jamais guéri de ma sotte vanité et de mes idées ambitieuses. Mais je songe à toi, Isaïe. Tu ne peux pas rester toujours ouvrier ; il faut que tu penses enfin à t'établir. Il vient de mourir à Odratzheim un serrurier que je connaissais ; il avait une bonne clientèle. Si tu le veux, nous irons acheter son fonds, et si tu n'as pas assez d'argent, je t'en prêterai. Tu seras bien là. Odratzheim est un assez grand village. Il y a aussi là un grand nombre d'Israélites. Niais il ne faut pas que nous tardions, afin de n'être pas devancés par un autre acquéreur.

- Combien d'argent as-tu ?

- J'ai six cents francs.

- Je pense que c'est assez. Nous partons demain.

Le lendemain, maître Sauer et Isaïe partirent pour Odratzheim, et l'affaire marcha rondement. Pour sept cents francs Isaïe acquit, l'atelier et la clientèle. Il s'arrangea aussi avec le propriétaire de la maison qui la lui loua au même prix qu'à son prédécesseur. Puis, il repartit pour Strasbourg, où il fit l'acquisition de quelques meubles, d'un peu de linge, et de quelques outils qui manquaient à l'atelier.

- Voilà quatre cents francs, dit maître Sauer à Isaïe quand il prit congé de lui : il faut que tu donnes encore cent francs à la veuve de ton prédécesseur. Tes meubles, ton linge, tes outils, tu ne les a pas eus non plus pour rien. Il te faudra aussi du fer. D'ailleurs, on ne peut pas rester sans argent ; car l'ouvrage n'abondera pas dès le premier jour. Prends donc cette somme que je t'offre de bon coeur. Tu me la rendras quand tu voudras.

- Je vous la rendrai quand je pourrai, répondit Isaïe.

Deux jours après, il était installé à Odratzheim, et il écrivit quelque temps après à Simon le changements qui s'était opéré dans sa position.

De grands événements, lui dit-il, se sont passés depuis la dernière fois que je t'ai écrit. Me voilà devenu un personnage ; je suis maître serrurier. Crois-moi, si tu veux, mais je suis heureux et presque fier d'avoir atteint le but que je me suis proposé, de voir se réaliser tous mes rêves, toutes mes espérances. C'est à Odratzheim que je suis établi. Mon patron m'a choisi l'endroit où je devais faire mon nid. Je ne te ferai pas la description du village ; tu le connais, puisqu'il est situé à peu de distance de Westhoffen, où tu es né et où tu as passé ton enfance. Il y a un mois que je suis arrivé ici, et l'ouvrage commence à venir. Dans les premiers jours, je n'avais pour ainsi dire rien à faire, et j'étais presque découragé. Quelques Israélites étaient mes seuls clients ; les autres habitants de l'endroit, qui n'avaient jamais vu un Juif manier des outils d'ouvrier, me jugeaient probablement incapable d'arranger une serrure. Mais ils ont vu de mon ouvrage, et ils commencent à reconnaître qu'il n'est pas absolument nécessaire d'avoir la même croyance qu'eux pour confectionner convenablement une clef.

De grands événements, lui dit-il, se sont passés depuis la dernière fois que je t'ai écrit. Me voilà devenu un personnage ; je suis maître serrurier. Crois-moi, si tu veux, mais je suis heureux et presque fier d'avoir atteint le but que je me suis proposé, de voir se réaliser tous mes rêves, toutes mes espérances. C'est à Odratzheim que je suis établi. Mon patron m'a choisi l'endroit où je devais faire mon nid. Je ne te ferai pas la description du village ; tu le connais, puisqu'il est situé à peu de distance de Westhoffen, où tu es né et où tu as passé ton enfance. Il y a un mois que je suis arrivé ici, et l'ouvrage commence à venir. Dans les premiers jours, je n'avais pour ainsi dire rien à faire, et j'étais presque découragé. Quelques Israélites étaient mes seuls clients ; les autres habitants de l'endroit, qui n'avaient jamais vu un Juif manier des outils d'ouvrier, me jugeaient probablement incapable d'arranger une serrure. Mais ils ont vu de mon ouvrage, et ils commencent à reconnaître qu'il n'est pas absolument nécessaire d'avoir la même croyance qu'eux pour confectionner convenablement une clef.

Mon ruban rouge a fait bon effet aussi. Je ne le mets que le samedi ; mais comme il y a quatre samedis que je suis ici, il a eu le temps d'être vu par tout le monde. Il m'a procuré ces jours-ci une excellente clientèle : celle du propriétaire d'un château de nos environs. Ce monsieur a été officier sous l'Empire, et il est chevalier de la Légion d'Honneur.

Il est inutile de te dire que j'ai été bien reçu par nos frères. Le premier samedi, j'ai eu au temple tous les honneurs religieux qu'il était possible d'avoir. Je me suis fait inscrire parmi les membres de la communauté, et j'ai loué une place au temple. Si jamais je parviens à acquérir un peu d'influence ici , je tâcherai d'obtenir qu'on célèbre le culte avec plus d'ordre et de dignité. Le temple aurait besoin d'être restauré, et le service ne se fait pas avec tout le recueillement désirable. On récite les prières à haute voix, et personne ne semble savoir que cette façon de prier a le grand désavantage de causer des distractions, et d'empêcher la ferveur. On ne se gêne pas non plus de causer tout haut pendant l'office, absolument comme si l'on se trouvait chez soi. Je ne suis plus habitué à tout cela, parce que, dans les villes où j'ai vécu, ces abus ont été détruits. Mais le progrès se fait lentement. Il faut seulement que chacun y contribue dans la mesure de ses forces, et moi je ferai ce que je pourrai, pour que l'on introduise ici les améliorations déjà réalisées ailleurs. Mais, pardon, je t'entretiens trop longtemps de moi; je ne t'ai pas encore dit combien je suis heureux de vivre tout près de l'endroit où réside ta mère. Tu viendras sans doute la voir une fois, et alors, quel bonheur pour moi de te voir et te serrer la main.

Adieu.

RÉPONSE DE SIMON.

"Tu as raison, mon cher ami, d'être fier du résultat auquel tu es arrivé, et je te félicite bien sincèrement. Tu es au comble de tes vœux, et tu as réalisé toutes les espérances qu'ont fondé sur toi ceux qui t'ont reçu à l'école des Arts-et-Métiers de Strasbourg. Ils veulent faire respecter dans les campagnes alsaciennes le nom israélite, contre lequel s'élèvent encore d'odieux préjugés. Tu contribueras puissamment à détruire ces préjugés dans l'endroit où tu résides; car tu montreras que l'Israélite fait encore autre chose que trafiquer ; que nous ne nous livrons pas tous au négoce , mais qu'il y en a aussi parmi nous qui deviennent ouvriers, et bons ouvriers.

Ton établissement à Odratzheim a donc déjà cela de bon, que tu y fais honorer le nom israélite. Ce n'est pas tout. Sur nos frères , aussi, tu exerceras une heureuse influence ; ton exemple inspirera aux jeunes gens le goût du travail manuel, et les détachera de ce petit commerce qui les expose à la misère et au mépris de leurs concitoyens. Tu es appelé aussi à rendre de grands services dans ce qui concerne le culte. Tu es évidemment l'Israélite le plus instruit et le plus éclairé de l'endroit ; tu seras respecté de tous, et ta parole aura un grand poids dans toutes les délibérations. Tu ne peux manquer d'être un jour à la tète de la communauté (tu vois que je te dis la bonne aventure), et alors tu seras à même d'appliquer tes idées. Tu auras à lutter, je t'en préviens d'avance ; tu verras que tout n'est pas rose dans le métier d'administrateur, tu seras tenté plus d'une fois de te démettre de tes fonctions. Mais quand, comme toi, on n'est mu, en recherchant ces fonctions, que par le désir de faire du bien, on passe sur les désagréments qu'on peut éprouver et on poursuit son but, qui est de servir la communauté.

Nous parlerons plus longuement de cela dans deux mois. Je suis dans l'intention d'aller voir ma mère

ISAIE PREND UN PETIT GARÇON DE ZENDER POUR APPRENTI.

Deux mois après qu'Isaïe se fût établi à Odratzheim, il reçut la visite de Zender, qui avait avec lui son plus jeune fils, âgé de quatorze ans.

- Bonjour, Zender, dit Isaïe en l'apercevant : qu'est-ce qui vous amène à Odratzheim ? Ce n'est pas par ici que vous venez d'ordinaire.

- Je viens te voir , mon garçon, répondit Zender, est-ce que cela ne te fait pas plaisir ?

- Oh ! vous savez bien que si, et pour fêter votre venue, nous allons boire un peu de bière ; car il fait bien chaud, puis, nous causerons à notre aise.

On passa de l'atelier dans la chambre, et Isaïe courut chercher de la bière.

- Qu'y a-t-il de nouveau à Marmoutier ? demanda-t-il en revenant.

- Fort peu, répondit Zender. Tiens, je vais te dire tout de suite ce qui m'a fait venir ici. Mon fils aîné est commerçant comme moi ; mais le commerce est chanceux, surtout quand on n'a pas grand 'chose pour commencer ; je voudrais donc que mon plus jeune fils devint ouvrier comme toi. Il était inscrit parmi les candidats qui devaient concourir pour les bourses vacantes à l'école des Arts-et-Métiers. Mais quand on n'a pas de chance, il vous survient toujours quelqu'accident fâcheux. Les pièces ont été égarées ou ne sont pas parvenues à temps. En un mot, il n'a pas pu concourir cette année, et on l'a ajourné à l'année prochaine. Mais il a quatorze ans, et s'il veut apprendre un métier, il est temps qu'il s'y mette. Maintenant, je viens te demander si tu veux le prendre comme apprenti. Tu vois qu'il est assez fort pour devenir serrurier. Il est doux de caractère, et je crois que tu n'auras pas à te plaindre de lui.

- Je suis très heureux, répondit Isaïe, de pouvoir reconnaître ce que vous avez fait pour moi, et je ne demande pas mieux que d'enseigner ma profession à votre fils. Mais où mangera-t-il avez-vous déjà songé à cela ?

- J'allais précisément aborder cette question. Tu sais que je ne suis pas riche, et que je n'ai pas les moyens de payer la pension pour mon fils. Avisons donc à autre chose.

- Le seul moyen, c'est d'aller demander des Tegs (*) pour lui. A Strasbourg, il y a aussi des apprentis qui reçoivent l'hospitalité de différentes personnes, la même chose peut se faire ici, et je crois que cela ne sera pas difficile. Ce soir, je parlerai pour vous à quelques personnes, et je tâcherai d'arranger l'affaire.

En effet, le soir, après avoir fermé son atelier. Isaïe alla avec Zender voir les personnes les plus charitables de l'endroit et, dans une heure de temps, le futur apprenti eut sa nourriture assurée. On lui trouva aussi un logement à bon marché, et Zender fut consolé de l'accident qui avait empêché son fils d'être admis à l'école de Strasbourg.

Au souper, Isaïe dit à Zender : "Vous voilà tranquille pour l'avenir de votre fils. Seulement, il y a un sacrifice qu'il faut que vous vous imposiez encore pour lui. Il est absolument nécessaire que vous lui fassiez donner par l'instituteur catholique d'ici (car nous n'avons pas encore d'école israélite) des leçons de français, de calcul et de dessin. La dépense vous paraîtra peut-être un peu lourde, mais vous ne la regretterez certainement pas."

SIMON VIENT VISITER ISAIE.

CELUI-CI LE CHARGE DE DEMANDER POUR LUI LA MAIN DE SA SŒUR.

Comme il l'avait promis, Simon vint voir sa mère et le lendemain, il envoya un petit mot à Isaïe pour le prévenir de son arrivée, et lui annoncer qu'il lui ferait une visite dans le milieu de la semaine. La joie fut très grande de part et d'autre, quand Simon arriva à Odratzheim. Isaïe lui montra dans ses plus grands détails son atelier et son logement, et le promena dans tout le village. Juifs et chrétiens se demandèrent : "Qu'est-ce donc que ce beau monsieur qui se promène avec le serrurier ?"

Isaïe promit à Simon qu'il lui rendrait sa visite le samedi, et qu'il passerait cette journée avec lui à Westhoffen. Le vendredi au soir, donc, Isaïe ferma son atelier à cinq heures (c'était au mois de mai), et il partit pour Westhoffen, Il fut reçu avec affabilité par la mère et les deux sœurs de Simon, et il passa là un samedi très agréable. La sœur aînée de Simon venait d'atteindre sa dix-neuvième année. Quoique belle, elle ne tirait aucune vanité de ses agréments personnels, et la modestie était une de ses vertus.

Elle n'était pas moins laborieuse que modeste. La mère ne s'occupait plus de rien. C'était Esther qui soignait le ménage et faisait la cuisine. C'était elle qui repassait le linge, et qui le raccommodait quand cela devenait nécessaire. Dans ses moments perdus, elle brodait , et souvent aussi elle lisait ; car son père avait commencé à lui donner de l'instruction, et les leçons que sa mort interrompit furent continuées par un autre maître, sur les vives instances de Simon. Esther avait profité de ces leçons : elle lisait l'allemand et le français, et elle parlait cette dernière langue avec assez de facilité, quoiqu'elle n'eût pas l'occasion de s'en servir souvent. Aussi passait-elle pour très instruite dans le village. C'était à elle que s'adressaient les Israélites de Westhoffen quand ils recevaient une lettre soit française, soit allemande, d'un huissier ou d'un avoué chargé de leurs affaires. C'était aussi près d'elle que les mères venaient pour faire écrire des lettres à leurs enfants qui avaient quitté l'endroit. Esther se prêtait avec bonne grâce à tout ce qu'on lui demandait ; elle était aimée de tout le monde.

- Comment trouves-tu ma sœur aînée ? demanda Simon à Isaïe en le reconduisant le dimanche jusqu'à une certaine distance de Westhoffen.

- Mais elle est très bien, répondit Isaïe ; elle me paraît avoir toutes les qualités qu'on peut désirer dans une femme, et si je ne craignais d'être refusé , ma foi… Mais, bah ! il n'y faut pas songer ; elle est trop bien pour un serrurier. de village, pour un fils de schnorrer.

- Ecoute, Isaïe, reprit Simon d'un ton sérieux, il ne faut pas te créer des obstacles imaginaires ; si ma sœur paraît être la compagne qu'il te faudrait, demande-la en mariage à ma mère ; quant à moi, je t'appuierai de mon influence; car je suis convaincu que ma sœur sera heureuse avec toi.

- Eh bien ! si tu as cette conviction, parle toi-même à ta mère en mon nom ; car moi, je n'oserais jamais lui adresser directement ma demande, et tu me communiqueras la réponse qu'on t'aura faite.

A la fin du même jour, Isaïe reçut une lettre dans laquelle Simon lui annonçait que sa demande était agréée et qu'il pouvait venir le lendemain pour célébrer les fiançailles.

Isaïe vint, et le soir toute la famille se réunit pour le repas des fiançailles, qui fut très animé et qui était comme un avant-goût de la noce, qu'on fixa à six mois.

ISAIE SE MARIE.

Un mois avant son mariage, Isaïe fit arranger sa maison. Les murs furent fraîchement blanchis à la chaux, et les portes vernies à neuf. Il fit venir de Strasbourg un mobilier complet en noyer. Isaïe avait déjà gagné de l'argent depuis qu'il était établi ; maître Sauer était payé, et le marchand de meubles avait déjà reçu une grande partie de ce qui lui était dû pour ses fournitures.

Un mois avant son mariage, Isaïe fit arranger sa maison. Les murs furent fraîchement blanchis à la chaux, et les portes vernies à neuf. Il fit venir de Strasbourg un mobilier complet en noyer. Isaïe avait déjà gagné de l'argent depuis qu'il était établi ; maître Sauer était payé, et le marchand de meubles avait déjà reçu une grande partie de ce qui lui était dû pour ses fournitures.

La noce devait se célébrer le premier mercredi du mois de Kislev (25). Le samedi qui précédait ce jour, Isaïe reçut la visite de toute la communauté. Chacun vint lui serrer la main et boire un petit verre d'eau-de-vie à sa santé. Les jeunes gens vinrent plus tard dans la journée, et Isaïe dût leur offrir une collation pour faire dignement ses adieux à la vie de garçon.

La veille de la noce, Isaïe partit pour Westhoffen. L'instituteur de Marmoutier, Zender et sa femme, monsieur et madame Sauer, étaient les seuls invités du côté d'Isaïe. Les invités étaient plus nombreux du côté de la fiancée; car elle avait une grande fa mille.

Le Rabbin de Westhoffen étant malade, ce fut le Rabbin de Marmoutier qui vint bénir le mariage.

Tous les jeunes gens de Westhoffen étaient en fête ce jour-là. On dansait déjà le matin. La jeunesse juive et chrétienne s'en donna à cœur-joie jusqu'au moment où il fallut se rendre à la mairie.

L'affluence était très grande là; elle fut encore plus grande à la synagogue. Le petit temple de Westhoffen n'avait jamais vu pareille foule; on voulait voir un fiancé décoré de la Légion d'Honneur. On venait aussi pour entendre le Rabbin étranger qui devait bénir l'union d'Esther et d'Isaïe. Aussi, comme on se serrait, comme on se poussait ! A chaque instant arrivaient de nouvelles masses qui essayaient de pénétrer dans l'enceinte; mais elles furent refoulées par celles qui les avaient précédées. Des colloques assez animés s'étaient établis entre les nouveaux arrivants et ceux qui s'étaient déjà emparés de la place. Enfin, tout bruit cessa quand le Rabbin commença, d'un ton grave et simple, son allocution aux jeunes fiancés. Il leur rappela les obligations qu'ils contractaient l'un envers l'autre, et les engagea à s'en souvenir toujours. Puis, étendant les mains, il bénit les jeunes époux, et pria le Seigneur de verser sur eux les trésors de ses célestes bontés.

- Oh ! oui, je remplirai mes devoirs envers celle dont vous m'avez confié le bonheur, dit Isaïe à sa belle-mère, quand il fut de retour à la maison : je ne faillirai jamais à mes promesses.

- J'en suis sûr, dit maître Sauer, qui entra en ce moment. Ah ! vous avez là un fameux gendre, madame, laissez-moi vous en féliciter. Il n'oubliera jamais, je le garantis, les belles paroles qu'a prononcées votre Rabbin. Je n'ai jamais assisté à une bénédiction de mariage dans vos temples , mais celle-ci m'a vivement ému. Vos cérémonies sont simples et touchantes.

Vers trois heures, un grand repas réunit tous les invités, et le lendemain, Isaïe et sa femme, sa belle-mère, sa jeune belle-sœur et Simon, partirent tous ensemble pour Odratzheim, où tout était préparé pour les recevoir. Toute la maison, jusqu'à l'atelier avait un air de fête; les meubles neufs, les armoires garnies du beau linge que la mère d'Esther avait envoyé à l'avance, les cadeaux de noces reçus à Odratzheim et rangés sur la table, tout cela présentait un aspect joyeux qui produisit sur les arrivants une agréable impression.

Simon repartit pour Paris le jeudi ; car sa présence était nécessaire dans le magasin, et il avait à peine obtenu un congé de quatre jours. La mère d'Esther et sa sœur repartirent au bout de quinze jours ; mais comme Westhoffen n'est qu'à une petite distance d'Odratzheim, il fut convenu qu'on se verrait tous les mois. De cette façon, la séparation devait paraître à Esther moins dure et moins douloureuse.

|