Les Juifs à

Metz du temps de Gluckel Hameln (suite et fin)

Les Juifs à

Metz du temps de Gluckel Hameln (suite et fin)

"... mon mari avait été parnass..."

Ce rappel de Gluckel, à la mort de son mari, est fort opportun.

Brossant en quelques mots son éloge funèbres, elle s'empresse de lui restituer sa place dans la communauté, et cette place est la première : c'est celle d'un dirigeant, un "parnass" !

Nous avions vu Hirsch Lévy en grand banquier, passant affaires avec l'armée, avec l'intendant, avec les bourgeois de la ville; nous le voyons maintenant en responsable de sa communauté, en mandataire de ses coreligionnaires.

Et ces deux images se recoupent.

L'idée de l'assimilation est si étrangère, en effet, à la mentalité des juifs de ce siècle, qu'il ne vient pas une minute à l'esprit de Gluckel que la réussite de son mari aurait pu l'éloigner de sa communauté. Au contraire même ! Pour elle, les mots "riche" et "parnass" ne peuvent sonner qu'ensemble. Voyez ce qu'elle clame dès le début :

"Le bureau de mon mari était toujours rempli d'or et d'argent, de sorte que rien ne semblait annoncer ce qui est arrivé ensuite. Il était depuis longtemps parnass de la communauté et y faisait la pluie et le beau temps. Tous, juifs et non-juifs, le respectaient et le redoutaient."En trois phrases tout est dit, tous les paramètres sont réunis : la richesse, la réussite, la communauté, les juifs, les non-juifs. Peut-être l'inconscient est-il structuré comme un langage ? en tout cas, tout tient ensemble dans la bouche de Gluckel !...

"... les juifs de Metz n'ont jamais caché leur identité,

explique Béatrice Philippe : juifs ils sont, juifs ils restent et, paradoxalement,

c'est à ce titre qu'ils sont admis à résider dans la ville."

C'est donc à ce titre aussi qu'ils réussissent ou qu'ils échouent.

Quel que soit le niveau de leurs activités, pauvres ou riches, tous

se sentent profondément enracinés dans leur communauté.

Elle est le centre de références de leur vie - le lieu où,

de leur naissance à leur mort, s'ordonnent tous les actes importants

de leur existence.

Et dans cette communauté, du haut en bas de l'échelle sociale, chacun aura sa place. La règle est simple : seront parnassim les plus riches, les plus âgés, les plus savants... les plus charitables aussi (entendez : ceux qui participent aux oeuvres !). Les autres, à des degrés divers, et selon leur état de fortune, seront dans les assemblées qui élisent, ils siégeront dans les tribunaux, ils vaqueront aux oeuvres. Quant aux derniers enfin, aux pauvres, aux indigents, s'ils n'ont pas voix au chapitre, ils ont droit pourtant à être secourus : on les hébergera, on les assistera, on les soignera gratuitement ! La communauté créera même pour eux un hôpital des pauvres !...

Car tout est prévu, tout est régenté, tout est codifié.

Depuis 1595, date de sa constitution, la communauté dispose des grandes

lignes de ses institutions.

Au sommet, donc : les syndics ou parnassim. Ils sont bénévoles,

élus pour trois ans renouvelables et varient entre six et douze.

Quel est leur rôle?

D'abord, essentiellement, ils représentent la communauté dans

ses relations avec le monde extérieur. C'est ainsi qu'ils sont amenés

à répartir et à lever les impôts pour le compte

de la municipalité. La mission est redoutable... et au-dessus de leurs

forces d'ailleurs, puisqu'on a vu qu'ils ne s'en acquitteront qu'au prix d'un

endettement croissant de la communauté. En attendant, ils déploient

toutes leurs activités en ce sens. Sans répit, ils assiègent

les mauvais payeurs, tirant secours tantôt du gouverneur, qui leur prête

ses archers, tantôt du grand rabbin, qui lance contre ces "hérétiques"

le herem, l'excommunication redoutée...

Mais il faut dire qu'aux impôts eux-mêmes s'ajoutent encore les

charges de la communauté : le cimetière à entretenir

(et l'on vient de Nancy pour s'y faire enterrer!?!), la yeshiva à

maintenir, la synagogue à rétablir, les rabbins et les fonctionnaires

à payer (le chantre, les enseignants, le bedeau, les médecins...)

et sans parler de la charité ! et sans compter les étudiants

! sans oublier la Palestine !...

Tout se conjugue. D'autant qu'ils doivent encore exercer la police dans

le ghetto, ils doivent payer pour la surveillance

de l'abattage rituel, payer pour l'application de la ''kasherouth"

(les règles alimentaires) ! Les règles propres au judaïsme

se surajoutent aux contraintes administratives. C'est un noeud inextricable

de problèmes...

Et certes, pour ce qui est de la religion et de ses obligations il y a les rabbins. Elus par la communauté, engagés sur contrat, ils sont au nombre de trois : un grand rabbin, assisté de deux autres (4). Leur pouvoir compte et l'on a vu qu'ils n'hésitaient pas, s'il le fallait,à la requête des syndics, à user de l'excommunication...

Mais avec les années, et l'expérience sans doute aidant, ces rabbins préfèrent interférer de moins en moins dans les questions administratives. Régner là où ils sont rois leur suffit - et ils sont rois assurément pour tout ce qui touche à la prédication, à la juridiction et à l'enseignement...

De ces trois fonctions, la prédication est sans doute

celle qui nous est encore maintenant la plus familière. Est-ce l'influence

du christianisme ? dire qu'un "rabbin prêche" nous paraît

presque un pléonasme : c'est en tout

cas - à tort ou à raison - une image à laquelle on l'assigne

facilement.

Mais l'une des prérogatives du rabbin, dont l'importance nous échappe

aujourd'hui, est la juridiction.

En 1700 pourtant (et depuis la nuit des temps... ou presque!) les rabbins

président de plein droit les tribunaux où se règlent

les litiges entre juifs. Se référant au Shoul'han Aroukh,

le code religieux talmudique qui fait autorité en la matière,

ils ont à arbitrer tout problème de droit civil : aussi bien

les litiges commerciaux que les affaires de succession, de tutelle, de divorce,

de lévirat... Parfois, il est vrai, leur arbitrage est contesté.

Dans ce cas, les parties peuvent alors s'en remettre aux tribunaux réguliers

de la ville. Mais elles le font rarement, craignant de s'attirer la réprobation

de la communauté. Ce n'est qu'au cours du 18ème siècle,

et pour des raisons d'intérêt, que l'on verra de plus en plus

de juifs requérir devant des juridictions ordinaires, anticipant par

là, sans le savoir, sur le mouvement de leur émancipation...

Gluckel, quant à elle, les condamne sans recours :

"Si je dois parler de la communauté de Metz, je ne puis qu'écrire ceci : Lorsque je suis venue ici, c'était une communauté belle et pieuse, et tous les parnassim étaient des hommes dignes du plus grand respect. Il ne venait à l'idée de personne de porter une perruque, et il n'arrivait pas qu'un procès entre juifs fût porté devant un tribunal non juif. Certes, il y avait beaucoup de litiges, ainsi que c'est malheureusement le cas chez les juifs, mais ils étaient aplanis par la communauté ou par le tribunal rabbinique.Dernier champ, enfin, où s'exerce la précellence des rabbins : l'enseignement. En ce domaine, cette fois ils

Les gens étaient moins orgueilleux qu'ils ne le sont aujourd'hui (...)"

sont incontestés et ils le sont d'autant plus qu'ils viennent eux-mêmes des meilleures yeshivoth de Pologne ou d'Allemagne (pour des raisons d'impartialité, ils sont toujours choisis à l'étranger) et que leur savoir fait autorité à travers toute l'Europe. On vient de loin parfois pour leur exposer des problèmes ou pour bénéficier de leur enseignement;

"De mon temps, relate Gluckel, le savant Rabbi Gabriel Eskeles dirigeait l'école talmudique. Le monde entier connaît sa piété et je ne saurais décrire ni la moitié ni même la dixième partie de ses mérites."Toute une lignée d'érudits prestigieux se succède ainsi à la tête du Grand Rabbinat de Metz et ce n'est pas pour rien, sans doute, qu'au 19ème siècle la ville fut choisie comme siège du Séminaire Israélite de France.

Dans l'immédiat, en tout cas, l'établissement le plus renommé

est la yeshiva de Metz. Des étudiants y viennent de toute

l'Europe pour y recevoir des cours et pour se voir couronner, selon leurs

mérites, du titre de 'Haver, de Morénou ou

de Rabbi. C'est même un devoir pour tout chef de famille fortuné

que de recevoir régulièrement dans l'année un étudiant

pauve à demeure, et les enfants de Gluckel, pour leur part, n'y manquent

pas :

"Je ne saurais décrire la réputation de piété et de vertu que ma fille s'était acquise chez les riches et chez les pauvres. C'était une excellente ménagère, économe et prudente, mais elle observait les bons usages et veillait à nourrir à sa table les jeunes talmudistes."Qui plus est, la yeshiva s'adresse aussi aux juifs de la communauté. Des cours y sont organisés après les offices religieux et tous, adultes et adolescents, peuvent y participer pour peu, bien sûr, qu'i1s aient.déjà quelques connaissances...

Mais justement : c'est le cas ! Personne ici n'est tout à fait ignorant.

Depuis 1689 en effet, obligation est passée aux parents, sous peine de bannissement, d'éduquer leurs enfants dans la tradition juive. Mieux même : la collectivité s'engage, quand il le faut, à financer l'instruction des plus pauvres.

Sous la surveillance du grand rabbin et de délégués de la communauté, on prépare ainsi une pépinière de rabbis. Des instituteurs appointés sont chargés d'enseigner à plein temps aux enfants ; des examens ont lieu. A treize ans, au moment de leur majorité religieuse, les garçons notamment doivent être capables de lire la Bible et les commentaires talmudiques dans le texte. Et ce n'est pas fini : à raison d'une heure par jour (ce qui laisse la place à la vie active) leurs études se poursuivent ensuite jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis.

De la sorte, et bien que la langue courante - la langue de communication

- soit l'idiome judéo-allemand, il n'est pas un juif dans la communauté

qui ne connaisse l'hébreu et qui n'ait l'occasion de le lire, de le

pratiquer ou de l'entendre, soit lors de la prière ou du prêche,

soit lors des décisions des tribunaux ou des assemblées, soit

enfin dans les livres

que la communauté fait revenir de Pologne et d'Allemagne avant qu'elle

ne se décide, en 1764, à créer sa propre imprimerie hébraïque.

Quant au français, c'est une autre affaire ! Il ne progresse que très lentement et reste l'apanage de la haute société, celle des Hirsch Lévy et de leurs pairs. N'apprennent le français que les enfants dont les familles sont assez riches pour s'offrir un précepteur. C'est-à-dire, au fond : très peu. A cet égard, les craintes de Gluckel de paraître rustre parce qu'elle ignore la langue vernaculaire relèvent surtout d'un complexe de classe, puisqu'il semble bien, d'après Gilbert Cahen, que même à la fin du 18ème siècle, "l'on ne comptait pas à Metz cinquante juifs capables de comprendre les périodiques français".

En fait - et malgré une minorité "éclairée" dans les rangs de laquelle se recruteront plus tard les adeptes de Moïse Mendelssohn - il convient de rappeler qu'en ce début de siècle les juifs de Metz, par leurs habits (5), par leurs coutumes et par leur langue, par leur manière même de s'alimenter, par leur piété aussi, se distinguent encore fortement de la société française environnante. Songeons que Gluckel elle-même ne compte qu'en fonction du calendrier juif :

"C'est arrivé en l'an 5459", écrit-elle. Ou ailleurs : "La cérémonie fut fixée à Lag Baomer 5460...". Ou bien : "Le mariage de Moïse fut fixé au mois de Sivan..." ; "... nous avons séjourné à Baiersdorf dix semaines durant, de Pourim à Shavouoth". Etc., etc...Et ce décompte en vaut bien un autre pour autant qu'il est rythmé par les fêtes et les événements de la vie religieuse. Mais il signifie aussi, en tout état de cause, que Gluckel vit dans un autre temps. Entièrement immergée dans son époque par ses préoccupations économiques quotidiennes, cette femme, par tout un côté de sa vie, échappe pourtant radicalement au monde de ses contemporains. Elle est ailleurs, et dans un ailleurs où ni l'angoisse ni les persécutions ne la touchent plus vraiment, parce qu'elle a l'humilité pour elle : elle a la prière et l'espoir...

"La chose principale, enseigne-t-elle à ses enfants, la voici : soyez patients ! Si Dieu vous envoie une épreuve, supportez-la avec humiliation et priez-Le avec ardeur ; peut-être aura-t-Il pitié de vous."

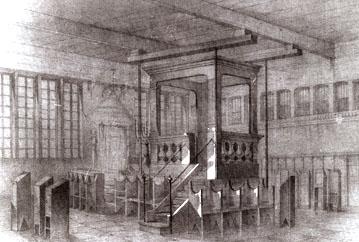

L'ancienne synagogue de Metz

|

Panique inexpliquée, panique inexplicable, et qui fera six morts sans qu'on sache ni comment ni pourquoi.

Mais laissons-la parler :

"Pendant la prière du matin, les hommes et les femmes entendirent un grand craquement, comme si quelque chose s'effondrait. Dans leur galerie, les femmes eurent le sentiment que le plafond s'écroulait et allait toutes les écraser. Elles eurent très peur et se précipitèrent dans l'escalier, chacune voulant être la première. De ce fait, elles tombèrent les unes sur les autres et, malheureusement, se piétinèrent : six femmes furent tuées, et plus de trente furent blessées. A un moment, plus de cinquante femmes se trouvaient dans l'escalier, collées les unes aux autres comme si elles avaient été enduites de goudron.""Cinquante femmes" ! Et seulement dans l'escalier! C'est dire, au-delà de la trivialité et de la cruauté de l'image ici évoquée, combien la synagogue de Metz pouvait être bondée en ces jours de grandes réjouissances où de la ville même, de Dieuze, de Nancy, de Boulay, des campagnes environnantes, de partout les juifs en grand nombre accouraient. Et c'est dire aussi combien l'événement, surgissant en pareille circonstance, était propre à frapper les esprits.

Mais ce n'est pas tout ! Mais Gluckel ne nous fera grâce d'aucun détail :

"Des bourgeois de Metz sont venus avec des échelles et des crocs et nous ont aidés à les séparer"précise-t-elle avec un sens de la description (avec une froideur analytique!) qui ferait rêver nombre d'écrivains...

Et la scène, il est vrai, est sordide.

Mais plus encore qu'horrible, elle est d'abord et surtout humiliante pour ces êtres parce qu'elle prête à rire d'eux dans les rues de la ville. Et à tout prendre, là est sans doute le pire : qu'il se trouve des gens pour en rire ! Là est le vrai malheur des juifs ! Là est leur seule malédiction...

Toutefois, pour l'instant, Gluckel ne songe qu'à une chose : à protéger sa fille qui est enceinte, à l'entourer de ses bras...

Puis le temps va venir sur cet événement.

Puis la réflexion va passer.

Dans l'esprit de cette femme, tous les malheurs des siens vont cristalliser

en cette catastrophe.

Et voici ce qu'elle concluera :

"Plus tard dans la journée, on est monté dans la galerie des femmes pour voir si quelque chose s'était écroulé. Le plafond était intact, et nous n'avons jamais su comment est arrivé ce grand malheur. Nous n'avons pu lui trouver d'autre cause que nos péchés. Ainsi s'est accomplie la malédiction : "Je rendrai pusillanimes leurs coeurs ; le bruit d'une feuille agitée les poursuivra ; ils fuiront comme ils ont fui devant l'épée, et ils tomberont sans qu'on les poursuive; ils se renverseront les uns sur les autres" (Lévitique 26:3). Le malheur est arrivé le samedi de Shavouoth, le jour où nous fut jadis donnée la Torah et où Dieu nous a élus! Mais "nous voici devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent" (Psaume 79), et c'est comme si le Temple avait été détruit de nos jours."Ainsi, c'en est dit, c'en est fait et la prophétie est accomplie : s'ils sont brimés, s'ils sont persécutés, s'ils sont encore le plus souvent tenus comme "une infâme nation venue du fond de l'Allemagne", les juifs, en fait, n'ont à s'en prendre qu'à eux-mêmesl

La thèse de leur culpabilité est si généralement répandue que même eux, d'une certaine manière, la reprennent à leur compte. Ils sont des pécheurs : ils ne sont pas dignes encore du "royaume" qu'ils attendent, ils méritent le monde qui leur échoit...

Et en vérité, on peut chercher par tout le livre de Gluckel : à aucun moment on n'y trouvera le moindre mot de révolte. Jamais la moindre acrimonie. Jamais le moindre sursaut de protestation à l'égard de la société qui l'écrase. Non. Si elle souffre de son sort, elle ne songe pas pourtant à le révoquer ni à le secouer - la question politique n'est jamais posée ! En fait, Gluckel n'a qu'une idée : c'est de prier. C'est de se dépasser elle-même et de se purifier par la prière...

Et c'est vrai : cette attitude nous choque, parce que nous y trouvons de la résignation. Parce qu'avec notre mentalité de modernes (et tombant par là sans doute dans un excès inverse) nous voulons voir dans les luttes politiques l'alpha et l'oméga des conditions d'un renouvellement de l'existence. D'autant que nous avons pour nous, sur Gluckel, l'avantage du recul : de 1700 à 1789, nous savons bien que la distance est courte, que l'émancipation viendra... Nombre d'indices déjà, dans ce récit lui-même, en témoignent assez !

Mais Gluckel, avec son éducation et son vécu propre, ne saurait

avoir ce don de double vue. Sans la prière, comment pourrait-elle échapper

à sa condition ? A qui d'autre qu'à Dieu pourrait-elle en effet

confier ses espérances ? Et désarmée comme elle l'est,

contre qui sinon contre elle-même pourrait-elle finalement retourner

sa révolte?

![]()

- Gluckel HAMELN, Mémoires, traduites par Léon Poliakov, Les Editions de Minuit, Paris, 1971.

- Robert ANCHEL, La vie économique des juifs de Metz, dans Les juifs de France, Ed. Janin, Paris, 1946.

- Gilbert CAHEN, La région lorraine, dans L'histoire des juifs en France par Blumenkranz, Ed. Privat, Toulouse, 1972.

- Béatrice PHILIPPE, Etre juif dans la société française du moyen-âge à nos jours, Ed. Montalba, Paris, 1979

- C'est dans les rangs de ceux-ci que seront choisis les premiers rabbins de Nancy. Retour au texte.

- Sauf le grand rabbin et les syndics qui en sont dispensés, les juifs sont encore tenus à porter une coiffe jaune, quand ils sortent par les rues de la ville. Retour au texte.

| Page précédente | Début du Dossier |