FETES

|

Le jour de Yom Kipper, les femmes portaient également des vêtements blancs, souvent un quatre-double, châle de laine fine plié en triangle et un bonnet blanc à dentelle qui, le reste de l'année, n'était porté que par de vieilles femmes.

L'office du matin de Rosch-Haschona durait fort longtemps, de huit heures à onze heures et demi ou plus tard. Il fallait rester à jeun jusqu' après la sonnerie du schofar (41), le tetscha (42), après la lecture de la Torah; ensuite les plus affamés, les jeunes surtout, couraient prendre le petit-déjeuner et revenaient à l'office. Le deuxième jour de RoschHaschona, on allait en bande faire taschlich (43) au bord de la rivière qui coule à peu de distance du village, toujours au même endroit que les juifs appelaient taschlichbach. d'autres endroits de la même rivière portaient d'autres noms.

Le soir de Kol Nedra (44), l'atmosphère était solennelle. Le chasan et ses deux assistants, en général le bal-pfilla (45) engagé pour la fête et le parnes (46) occupaient l'almemer (47). Le chasan, le Seffer Thauro (48) dans ses bras répétait les paroles du Kol Nedra sur une vieille mélodie émouvante et impressionnante. Pour cette cérémonie, la seule de toute l'année, des jeunes gens et des hommes chrétiens venaient à la synagogue et assistaient à cet office du dernier rang près de la sortie. L'office durait fort longtemps et après la clôture, les plus zélés des jeunes gens continuaient à lire les Tellem (49) jusque tard dans la nuit. Le soir de Kol Nedra ceux qui avaient fait du tort à leur prochain devaient lui demander pardon : mechila braja. Cela donnait parfois lieu à des scènes émouvantes. On se souhaitait aussi une chasime-taufo (50).

A Yom Kipper, l'office commençait à sept heures du matin et se poursuivait toute la journée sauf une ou deux pauses qu'on insérait entre mussaf (51) et mincha (33) ou entre mincha et nila (52) quand les prières s'étaient déroulées un peu trop vite. Les anciens ne quittaient pas la synagogue. Quand à nous autres enfants, nous ne devions pas manquer les prières principales, schemone esras (53), lecture de la Torah, fedda, confession des péchés et nous ne voulions pas manquer le kouremfalle, la prosternation qui nous impressionnait fort. Pour Nila, toute la communauté était rassemblée, répétait les formules finales et écoutait la grande sonnerie du schofar qui annonçait la fin de la fête. Alors que les hommes restaient pour le maaref vite expédié, les femmes se hâtaient vers la maison pour préparer le repas. En général, il commençait par le anbeisse (54), un petit repas maigre, milchdig, suivi d'un repas normal avec de la viande, flaschdig. Les jeunes enfants qui ne jeûnaient pas toute la journée recevaient après la lecture de la Torah à midi une assiette de gsetzti-supp qui chauffait dans le schtobscher de nos voisins Schwed. Ma famille paternelle n'était pas assez zélée pour posséder cet ustensile.

|

Les quelques jours qui séparaient Yom Kipper de Sekes (55) étaient consacrés à la construction de la seka (56). La carcasse de la seka en lattes démontables était conservée dans un hangar. On la montait dans la cour. Les jeunes gens allaient à la forêt chercher des branchages pour couvrir les toits. l'intérieur était tendu de toile fleurie et garni de noix dorées et de pommes rouges suspendues au plafond et orné de fleurs que souvent nous offraient nos voisins chrétiens.

c'est le schames (57) qui s'occupait de la commande des lülofem (59), des esrogem (59) et des branchages qui garnissaient le lulef. Lui aussi cueillait et distribuait les schanelich, branches de saules dont le feuillage devait être intact pour être cachère et que le jour de Hoschana raba on effeuillait en les frappant sous les pupitres de la synagogue. Pour aller à l'office de Sekes, les garçons portaient fièrement derrière leur père le lulef et l'esrig couché sur un lit d'effilochures de lin dans la plus belle coupe d'argent ou de cristal de la maison.

A Semches Thauro (60) tous les sforim (48), et il y en avait beaucoup, étaient portés en procession autour de la schula (27). Et puis il y avait le bal de Semches Thauro (il n' y avait pas de bal de Pürem (65)). Le bal était organisé par les jeunes gens. Dans ma petite enfance, il avait lieu dans la salle de chez Schlommes, l'auberge juive. Après la guerre de 14/18, quand Schlome Geismar eut quitté Grussa pour créer un restaurant cachère à Colmar et que le nombre de jeunes de la communauté eut bien diminué, ils allèrent au bal de Horbourg.

Chanike (61) était attendu avec impatience par les enfants. Il y avait d'abord l'allumage des lumières. Je possède encore une vieille menora (62) fonctionnant à l'huile avec des mèches, qu'une vieille voisine m'a offerte quand j'avais cinq ou six ans car, me disait-elle, il n'y avait plus d'homme dans sa maison pour l'allumer. Le soir, chacun allumait ses lumières et nous chantions en coeur Moaus-zur (63). Pendant que les lumières brûlaient personnene devait travailler. Il était aussi d'usage de confectionner pour cette fête du hutzelweke (de hutzla = poires séchées) que les chrétiens fabriquaient pour Noël et qu' ils appelaient Beraweke (pain aux poires). C'était fait avec de la pâte à pain à laquelle on ajoutait des poires séchées, des pruneaux secs, des figues, des noix et de nombreux aromates; on la faisait lever et cuire comme du pain. C'était délicieux. Le soir, on se réunissait pour jouer au chaniketränderla, sorte de toupie que nous confectionnions nous-mêmes et qui portait sur ses quatre faces des lettres hébraïques : א = alles, ה = Halb, נ = nex, ז = zahla (64). On gagnait ou on perdait ainsi de la menue monnaie.

Le soir de Noël qui tombe à la même époque, les hommes allaient jouer aux cartes chez Schlommes et plus tard, après son départ, à l'auberge chrétienne chez Haumesser. On leur offrait le vin chaud gratuitement et ils ne rentraient qu'après que la messe de minuit fut terminée. On dit que c'était un vieil usage de veiller pour éviter que les jeunes gens chrétiens ne molestent les juifs en sortant de la messe. La nuit de Noël se dit en judéo-alsacien Nettelnacht (nettel = natalis).

Pürem (65) était pour les enfants le carnaval. La veille au soir de Tanes-Esther (66), hommes et femmes allaient à la schula écouter la lecture de la Meguilla Esther (67). Le jour de Pürem, les enfants travestis allaient de maison en maison en chantant : "Gut Pürem, gut Pürem ihr liewi Leit, wessen ihr was der Pürem bedeit ? Der Pürem bedeit Kichlich essa un der Huma net vergessa " etc Meguilla Esther (68). On nous offrait des cadeaux et des puremkichlich, beignets de pâte levée sucrée avec des raisins secs frits à l'huile. Pour Pürem on fabriquait ces beignets dans toutes les maisons juives. Il était aussi d'usage de manger à Pürem de la viande de boeuf fumée, derrflasch que ce jour-là on appelait huma, Haman.

|

Le soir de chometzbatteltag, on prenait le dernier repas chometzig (75) dans la cour ou sous le hangar. Puis commençait le kaschere. Les ustensiles en fer et en fonte dont on devait se servir pendant Pejsach étaient chauffés à blanc dans le foyer de la grande chaudière où chauffait habituellement la lessive. C'était pour en éliminer la moindre trace de chometz. Les plats et assiettes non poreuses et les couverts étaient plongés dans l'eau bouillante. Mais la plus grande partie de la vaisselle de la Pâque et qui ne servait que pendant la fête était conservée à l'abri du chometz dans une grande caisse fermée entreposée au grenier.

La préparation du seder (76) était ce qu'elle est restée de nos jours dans les familles pratiquantes. La cérémonie du seder également. Ma mère m'a raconté que chez son oncle le chasen Lang à Sainte-Marie-aux-Mines, on répétait en français chaque chapitre de la hagoda (77) d'abord récité en hébreu. Chez nous on ne récitait que le texte hébreu sauf un des chants folkloriques, adir-hu (78) qu'on chantait d'abord en hébreu puis dans un vieil allemand truffé de mots désuets.

L'ensemble de la cérémonie s'appelait baue et en sortant de la synagogue les soirs de seder, on se souhaitait Bauet gut (79). Les matzeknepflich (80) qui obligatoirement garnissaient le bouillon des repas étaient confectionnés à la graisse d'oie. A l'époque des oies grasses, on avait spécialement préparé jontefdig la graisse d'une oie pour s'en servir à Pejsach.

Schefües (81) était la fête fleurie. La synagogue était garnie de guirlandes et de bouquets que nous allions quêter chez les juifs et les chrétiens et à la maison aussi, il y avait des fleurs en abondance. Pour cette fête, on confectionnait du kauletsch, gâteau tressé auquel en principe nous n'avions droit que si nous avions compté l'omer (82), sans l'avoir oublié un seul soir. Mais les mères savaient être indulgentes pour les oublieux.

On observait tous les jours de jeûne et on en intercalait même un ou deux supplémentaires appelés Yom-Kipper-koton. Mais après Yom-Kipper, le plus solennel était Tischabov (83). A l'office on portait des chaussons au lieu de chaussures en signe de deuil et pendant l'office, on récitait le memmere (84) en mémoire des martyrs juifs morts pour leur foi pendant le moyen-âge à Rouffach et dans d'autres communautés de la région.

CIRCONCISION ET BAR-MITZWA

|

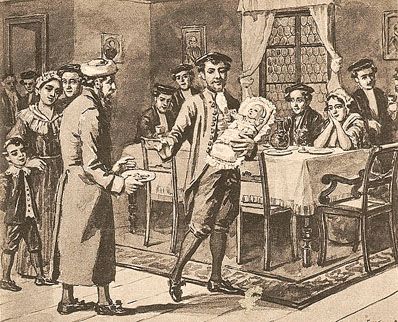

Lors de la circoncision, les jeunes garçons qui assistaient à la bris-mila (85) portaient des bougies allumées qui finissaient ensuite de brûler empilées sur un plat garni de cendres où on avait posé le prépuce de l'opéré. Le gfatter et la gfattren (parrain et marraine) distribuaient des friandises.

Pour les garçons comme pour les filles, le Shabath de la quatrième semaine après la naissance où la mère retournait pour la première fois à la synagogue, avait lieu la haula-krasch (étymologie probable : "haut-la-crèche"). Les enfants entouraient le berceau, le soulevaient en criant "Haula-krasch, wie soll s'Bubbela hasa " (86) venait ensuite le nom de l'enfant. Et il y avait à nouveau une distribution de dragées. Pour les garçons, on offrait aussi un banquet aux membres de la cheffra (87) du père. C'était le socher (88) avec force vins doux, liqueurs et gâteaux dont les assistants emportaient les restes pour leur femme et enfants restés à la maison.

Pour les garçons premier-nés, il y avait la cérémonie du pidjen-ha-ben (89). Les pièces de monnaie du rachat, de l'or pour les fortunés, de l'argent pour ceux qui l'étaient moins, étaient cousues dans une bande de lin blanc.

Le lange qui avait servi au moment de la bris-mila servait à la confection de la mappa. Il était découpé en morceaux qui, joints les uns aux autres, formaient une bande sur laquelle un expert en écriture inscrivait le nom et la date de naissance de l'enfant en caractères multicolores ornés de dessins naïfs. A l'âge de trois ans, le garçon portait la mappa à la schula, un samedi, et elle servait désormais à ligoter et serrer les rouleaux du sejfer-Thouro (48).

MAJORITE RELIGIEUSE

Jusqu'au départ de l'instituteur M.J. Samuel, c'est l'instituteur qui dispensait l'instruction religieuse aux enfants, une heure par jour de mon temps. La journée commençait toujours par la récitation collective du Schema (90). On nous apprenait la lecture de l'hébreu, un peu de vocabulaire et de traduction et l'histoire sainte. Au lycée de Colmar, le Rabbin Ziwy de Wintzenheim et plus tard le grand rabbin Weill de Colmar dispensaient l'enseignement religieux. Quelques mois avant la date de la bar-mitzwa (91), le chasen (6) nous prenait en mains et nous apprenait à chanter la parcha (92), un ou plusieurs chapitres selon la capacité et le zèle de l'enfant.

Le jour de la bar-mitzwa était fêté par la famille. On invitait les parents habitants au loin. Les parents surveillaient avec émotion le comportement de leur fils sur l'almemer (47) devant la communauté assemblée, on se congratulait et l'après-midi après le repas ou plutôt le festin, la communauté venait visiter et congratuler le nouveau membre.

MARIAGE

LES FIANCAILLES

A l'époque de mon enfance, il était rare que deux jeunes gens se choisissent d'eux-mêmes comme époux. Cela arrivait cependant et encore davantage à l'époque où mes parents étaient jeunes et la communauté nombreuse. Il en fut ainsi de mes parents tous les deux natifs du village et amis d'enfance parce que presque du même âge. Il en fut ainsi de plusieurs contemporains de mes parents qui se marièrent au village et s'y établirent. Mais le plus souvent la première initiative venait de proches parents ou de marieurs professionnels, schadchen, qui étaient consultés par les familles intéressées ou qui proposaient leur service et qui encaissaient une commission sur le montant de la dot. Cette dot était discutée et le montant en était fixé avant d'aller plus avant. A la dot de la fille correspondait chez le garçon la situation et sa capacité d'entretien d'une famille. A un garçon jeune, on préférait en général un homme plus âgé que la jeune fille et ayant fait les preuves de ses capacités professionnelles.

Quand il s'agissait de familles alsaciennes comme c'était le cas le plus souvent, on les connaissait au moins de réputation et il n'était pas difficile de savoir si socialement elles correspondaient. Si on tombait d'accord sur les préliminaires, on organisait l'entrevue, bschau. Elle avait lieu au domicile de la jeune fille ou en un lieu neutre. Le garçon était accompagné de ses parents et parfois d'un ami dont il appréciait le jugement. Si les jeunes gens se plaisaient, on fixait de suite ou après réflexion, la date des fiançailles, le knass-moul (93). Le knass consistait en une assiette, habituellement en porcelaine décorée que le fiancé enveloppait dans une serviette et lançait par terre pour la casser en petits morceaux. Cela signifiait l'engagement définitif. Les morceaux étaient distribués aux assistants, en souvenir.

Il s'agissait ensuite d'organiser le mariage, chasena. De mon temps, on ne célébrait pas de mariage dans le village. Il n'y avait pas de salle assez grande. Les juifs de la campagne s'adressaient à quelque restaurateur juif dont le plus célèbre était “la” Henriette de Wolfisheim. Plus tard on s'adressait aussi à Maurice Geismar à Colmar. Pour des raisons de commodité, les mariages étaient presque toujours célébrés un dimanche. Tôt le matin, tout le monde se mettait en route. Alors que les fiancés jeûnaient avant la cérémonie on servait aux invités un premier déjeuner simple mais substantiel. Vers midi, le cortège se mettait en route vers la synagogue et la cérémonie se déroulait sous la chupa (94) telle qu'elle se fait encore aujourd'hui.

Le couple était marié; car le mariage civil célébré quelques jours avant à la mairie du domicile de la mariée en présence de la plus proche famille, zammegej et qui était obligatoire avant le mariage religieux, n'avait pas de valeur aux yeux des juifs religieux. Vers cinq heures du soir, on se mettait à table et le repas durait fort longtemps, entrecoupé de chansons ou de saynètes jouées par les jeunes, de compositions de circonstance en jeddischdaitsch (4) et de lecture de télégrammes souvent burlesques envoyés ou inventés de toute pièce par les amis du marié. En général, on avait loué un orchestre de quelques musicien, et jeunes et vieux dansaient jusque tard dans la nuit.

FUNERAILLES

|

Une fois le mort dans son cercueil habillé de son sarjenes, on procède à l'émouvante cérémonie du mechila braja. On soulève le couvercle du cercueil et les enfants du défunt ou de la défunte, en portant la main sur le chausson de lin qui habille le mess, et on dit ces simples mots émouvants qu'on ne peut plus oublier quand on les a prononcés : "Liewer Edda ou Liewi Memma, ich braj dich mechila, Gott zevor un dich dernoch. Wenn ich dir ebbes z' Lad gedou hab, sei mers mochel" (95). Cette phrase est prononcée plusieurs fois.

A l'heure de l'enterrement, toute la communauté se réunissait à la maison mortuaire. Les personnes en deuil, afejlim étaient assises sur des sièges bas. A l'heure du départ du cercueil, le schames soulevait le couvercle et plaçait sous la tête du défunt un petit sac de toile blanche rempli de terre d'Eretz-Israël. Le cercueil sortait de la maison suivi du rabbin, des hommes en deuil et des autres hommes, juifs et chrétiens. Les femmes en deuil suivaient à quelque distance, soutenues par d'autres femmes. Après une courte conduite, on les ramenait à la maison.

Au cimetière, bejs-oulem ou bejs-chajem (96), à la sortie du village vers le Ried, la tombe était creusée dans le sol humide et noir. Le rabbin récitait les prières, le panégyrique du mort avait été prononcé à la maison. On procédait à la krija. Elle consiste dans une déchirure faite dans le revers du vêtement des afejlim qui, pour cette raison, portaient souvent sous le manteau un veston usagé. Les orphelins récitaient le kaddich. Chaque assistant jetait sur le cercueil trois pelletées de terre et l'assemblée se dispersait après s'être purifiée en se lavant les mains à la pompe à l'entrée du cimetière. Au retour du cimetière les afejlim, assis sur des sièges bas, mangeaient au titre de je ne sais quel symbole un oeuf dur.

La période de deuil commençait par les schiffe-yom, sept jours, pendant lesquels les afejlim ne devaient pas quitter la maison, sauf le Shabath pour se rendre à la synagogue. Matin et soir, un minian se déroulait dans la maison en deuil, suivi d'unlerne, étude, où le chasen ou un assistant plus érudit que le commun des mortels commentait un passage des Ecritures. Puis les assistants s'asseyaient un court moment sans prononcer une parole et s'en allaient. Les femmes qui faisaient leur visite de condoléances apportaient toujours un présent, du gâteau ou des sucreries, s'asseyaient un moment sans parler et repartaient. Pendant toutes ces cérémonies, les afejlim étaient assis sur des sièges bas en signe de deuil.

Pendant les schlouschim trente jours, le deuil était moins strict; les afejlim pouvaient sortir et vaquer à leurs affaires, mais ils ne devaient ni se raser ni se couper les cheveux. Ensuite, pendant l'année de deuil, l'orphelin devait, matin et soir, assister à l'office et réciter le kaddich (15).

SUPERSTITIONS

Je n'ai pas eu connaissance, dans mon enfance, de pratiques de superstition. Il est vrai qu'on offrait aux enfants, surtout aux filles, des schaddaï en or, des amulettes le plus souvent en forme de cœur où était gravée la première lettre du mot Schaddaï et qu'elles portaient à leur cou, mais on ne leur accordait plus aucun pouvoir protecteur. Ma mère parlait aussi d'une femme qui, dans sa jeunesse, savait schorme, c'est-à-dire guérir des entorses en prononçant une prière et de longues années plus tard il y eut dans la belle-famille d'une de mes soeurs à Strasbourg une vieille personne, au demeurant la plus brave femme du monde, qui prétendait posséder le même don.

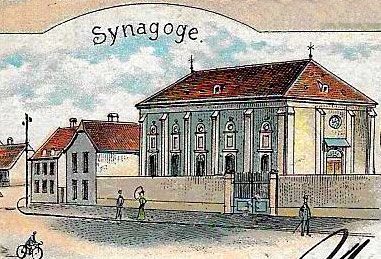

SYNAGOGUE ET COMMUNAUTE

|

Son pupitre était muni de tiroirs à petits casiers dont chacun portait un nom. C'était son aide-mémoire, car comme il était défendu d'écrire le sabbat et jontef (97), il introduisait dans des casiers des noisettes, haricots etc. qui représentaient des sommes dues par le titulaire. Il distribuait les mitzvas, appels à la Torah et les fonctions pendant la lecture de la Loi, suivant un ordre établi.

Pour honorer un invité ou un membre, on achetait aussi ces mitzwas et on les faisait porter à l'intéressé de la part de l'acheteur. Pour les fêtes, toutes les mitzwas étaient mises aux enchères au bénéfice de la communauté.

Le schames exécutait aussi toutes les autres besognes et courses nécessaires au fonctionnement de la vie communautaire. C'était en général un homme d'un certain âge au revenu professionnel modeste que les bénéfices de sa charge amélioraient un peu.

Le chasan ou ministre officiant jouissait d'une considération certaine. Quand il avait une belle voix, comme ce fut le cas pour le chasan de mon enfance et de ma jeunesse, il rehaussait et agrémentait l'éclat des offices souvent fort longs. Il exerçait en même temps les fonctions de schocheth, de sacrificateur, ce qui, dans une communauté comme Grussenheim où il y avait quatre bouchers juifs, était d'un rapport intéressant. Souvent aussi, c'était le cas à Grussenheim, il était soufer, scribe et écrivait en artiste le texte de la Torah sur des bandes de parchemin en se servant d'une plume d'oie.

Le siège du rabbinat de Grussa était autrefois Ribeauvillé puis, quand celui-ci fut supprimé, Wintzenheim et ensuite Colmar. Il n'y avait donc pas de rabbin en permanence. Il venait pour les enterrements et, une fois par an, en visite pastorale. C'était un événement. Il passait toujours un Shabath et, soit la veille ou le lendemain du Shabath, il venait à l'école inspecter nos connaissances religieuses. Le samedi à la schüla, il faisait son prêche, darscha qui était écouté religieusement et, à la sortie, commenté respectueusement. Etant donné l'éloignement du siège je pense qu'on allait rarement lui poser des questions d'ordre religieux ou rituel, schajia, alors que, me raconta ma mère, on venait souvent en poser à son oncle Lang à Sainte-Marie-aux-Mines.

Etre choisi comme parnes, président, par la khilla, la communauté, était considéré comme un honneur et recherché comme tel. On choisissait en général un homme jouissant d'une certaine aisance et d'une piété sinon exemplaire, du moins suffisante. Au point de vue de la connaissance du judaïsme, il n'en savait souvent pas plus que la moyenne de ses concitoyens.

STRUCTURE SOCIALE DE LA COMMUNAUTE

|

Le rôle des bouchers juifs était assez particulier dans l'Alsace rurale. Il n'y avait dans les campagnes que des bouchers juifs. Ainsi à Grussa, il y avait quatre bouchers juifs qui, outre aux juifs et aux gens du village, vendaient leur viande dans les nombreux villages voisins où il n'y avait pas de juif et où ils allaient à jour fixe proposer leur marchandise dans un local approprié.

A la fin venaient ceux qui n'avaient pas assez de capacités ou pas assez d'argent pour faire crédit à leurs clients chrétiens. Outre leur maison et quelques rares terres, la fortune des juifs était faite de ksiffes-joudes, reconnaissances de dettes de leurs clients. La dernière catégorie de fortune des juifs était celle des bai-sassra, courtiers, qui indiquaient aux commerçants des affaires possibles, des marchands de menu bétail et de peaux, des colporteurs qui allaient dans les villages voisins, un ballot sous le bras proposer leurs cotonnades aux paysans.

De véritables indigents, il n'y en avait guère de mon temps à Grussa, mais parfois une vieille femme sans famille avait besoin du secours et de l'aide de ses concitoyens qui s'organisaient pour le lui accorder à tour de rôle. En général c'était la cheffra des femmes qui s'occupait de ces cas.Il n'y avait pas de hekdisch, hospice pour les vieillards, dans la commune, et je ne connais pas de cas où, dans ma jeunesse, un membre de la communauté ait été placé dans celui de Pfastatt près de Mulhouse, le seul qui existait à l'époque dans le Haut-Rhin.

LES SCHNORRER

Une institution traditionnelle et florissante dans mon enfance était celle des schnorrer, mendiants professionnels. Il y avait en gros deux catégories de schnorrer, les Alsaciens qui souvent voyageaient par familles entières ou au moins mari et femme. On les connaissait de longue date, souvent depuis des générations. Un exemple typique était la tribu des Stierfolen qui étaient connus dans toute l'Alsace et Mauschele Zelwiller qui circulait au temps où ma mère était enfant et dont je possè de encore une caricature reproduite sur carte postale. Ils arrivaient en poussant leur charrette ou en la faisant tirer par un chien et ils s'installaient dans une grange, de mon temps s'Jisches scheier, qui leur était assignée. Puis ils entreprenaient sans hâte la tournée des maisons juives où ils encaissaient l'aumône, zdoka, comme un dû. Leur tournée terminée, ils repartaient pour revenir la saison suivante.

Ensuite, il y avait les isolés. Parmi eux il y avait aussi quelques Alsaciens qui quémandaient en racontant leurs malheurs :" Ich hab amoul a Gscheft ghett" (98) et il y avait ceux qu'on appelait les Pollak, les Polonais. On appelait ainsi tous ceux qui venaient de l'Est, d'au-delà du Rhin. Ils portaient habituellement une grande barbe inculte qui pour nous, enfants, était leur signe distinctif. Le vendredi soir, ils arrivaient à la schüla et s'asseyaient dans le dernier banc, près de la sortie. A la fin de l'office les balbattim, chefs de famille, s'avançaient vers eux et les invitaient à partager le repas du vendredi soir et celui du samedi. Nous avions ainsi souvent un hôte à table, le plus souvent modeste et discret et parfois il nous racontait des histoires que nous écoutions sans trop y croire.

Au fond de la cour de la Synagogue, schülhof, s'élevait le bain rituel, mikva. Pour nous les enfants, c'était un endroit mystérieux. A travers les volets disjoints d'une des fenêtres, nous regardions miroiter l'eau du puit où l'on puisait l'eau du bain.

L' écrasante majorité des juifs du village était établie dans la commune depuis des générations ; la plupart descendaient de ceux portés sur les registres de recensement de 1784 (2). Plusieurs venaient de villages voisins, surtout Riedwihr, dont la communauté avait disparu mais qui avait toujours son cimetière. Ceux qui en étaient originaires y allaient visiter leurs tombes, keifer-ovaus. Il y avait une famille originaire du Pays de Bade voisin. Bien que d'origine allemande, on les considérait comme des nôtres. Pour le reste, tout ce qui venaient d'Allemagne, aschkenas, était regardé avec méfiance et encore plus ce qui était pollak. On voyait les Polonais à travers leurs compatriotes schnorrei peu reluisants.

Avant la guerre de 1914-1918 et entre les deux guerres, de nombreux juifs émigrèrent de Pologne pour venir s'installer en Alsace Il y avait ceux qui quittaient leur pays à cause de l'antisémitisme, mais aussi de la mauvaise situation commerciale : les juifs alsaciens les considéraient comme des concurrents et les regardaient “de travers”. Il y avait aussi des jeunes qui étaient frappés par le numerus clausus en Russie ou en Roumanie et ne pouvaient faire d'études chez eux ; ils venaient s'installer à Strasbourg. A la campagne, nous les connaissions à peine.

Il a fallu la guerre de 39-45 et toutes les horreurs qui nous frappèrent tous indistinctement pour effacer toute trace de discrimination. Mais déjà entre 1918 et 1939, les relations entre juifs d'origine alsacienne et ceux originaires des pays de l'Est étaient devenues plus cordiales. Les juifs, même ceux qui étaient restés établis dans les campagnes, voyageaient davantage et s'ouvraient au monde.

| Page précédente |

| Synagogue précédente |

Synagogue suivante |

|