Article paru dans l'Edition française du Jerusalem Post, n° 817, du 21 au 27 novembre 2006, p. 16 et 17.

Le destin d'André

Schwarz-Bart, qui vient de disparaître à Pointe-à-Pitre

le 30 septembre 2006, fut tragique à plus d'un titre : enfant de la

guerre, il fut ballotté à travers la France, sans connaître

l'école et les jeux de son âge. Ses parents, deux frères

et une grand-tante déportés, il se retrouva chef de famille

à l'âge de quatorze ans… Dépossédé

de son foyer et de sa communauté, il se consacra après la guerre

à rendre hommage à son peuple assassiné dans un roman

qui secoua l'opinion publique et bouleversa les amateurs de littérature.

Prix Goncourt en 1959, Le dernier des Justes fut couronné

comme l'un des chefs d'œuvre de la littérature française

(à l'égal de La Peste de Camus). Traduit dans toutes

les langues qui comptent, le roman imposa le genre de la saga mythico-historique

qui traque les racines d'un peuple en quête de son identité et

fit découvrir au monde entier le martyrologe du peuple juif d'Occident,

poursuivi par un antisémitisme chrétien de plus en plus sanguinaire

depuis les croisades jusqu'à l'ère nazie.

Le destin d'André

Schwarz-Bart, qui vient de disparaître à Pointe-à-Pitre

le 30 septembre 2006, fut tragique à plus d'un titre : enfant de la

guerre, il fut ballotté à travers la France, sans connaître

l'école et les jeux de son âge. Ses parents, deux frères

et une grand-tante déportés, il se retrouva chef de famille

à l'âge de quatorze ans… Dépossédé

de son foyer et de sa communauté, il se consacra après la guerre

à rendre hommage à son peuple assassiné dans un roman

qui secoua l'opinion publique et bouleversa les amateurs de littérature.

Prix Goncourt en 1959, Le dernier des Justes fut couronné

comme l'un des chefs d'œuvre de la littérature française

(à l'égal de La Peste de Camus). Traduit dans toutes

les langues qui comptent, le roman imposa le genre de la saga mythico-historique

qui traque les racines d'un peuple en quête de son identité et

fit découvrir au monde entier le martyrologe du peuple juif d'Occident,

poursuivi par un antisémitisme chrétien de plus en plus sanguinaire

depuis les croisades jusqu'à l'ère nazie.

Aujourd'hui encore, cette oeuvre est considérée comme un classique,

sans cesse rééditée en livre de poche et enseignée

dans les universités. Pourtant, pour beaucoup, André Schwarz-Bart

est resté l'homme d'un seul livre, la jeune génération

le connaît à peine et sa disparition n'a fait l'objet que de

quelques articles nécrologiques et de quelques minutes d'antenne.

Comment expliquer cette étrange méconnaissance de la stature de l'écrivain qui le premier a tenté de traduire l'inouï de la Shoah dans une œuvre d'art en forme d'hommage, l'auteur du premier best-seller juif incontournable en langue non juive ? Peut-être faut-il remonter aux profonds malentendus qui ont accompagné le Goncourt puisque, au sommet de la gloire et de la reconnaissance internationale, Schwarz-Bart avait choisi de se taire et de quitter la France. Une véritable cabale avait été montée contre lui pour tenter de lui soustraire son prix mais surtout, une vaste polémique avait alimenté la presse et les salons durant plus de six mois autour de la question du rôle de la souffrance dans l'histoire et dans la spiritualité juive. Certains l'avaient taxé d'écrivain christianisant, assimilant la souffrance des Justes du roman et en particulier du dernier d'entre eux, Ernie Lévy, à la souffrance expiatoire et messianique du Christ. D'autres avait contesté le choix de héros juifs jugés trop passifs à une époque où il était de bon ton de vanter le courage des révoltés du Ghetto de Varsovie et des soldats du jeune Etat d'Israël. En valorisant la spiritualité et la non violence des juifs de la Diaspora occidentale, Schwarz-Bart ne risquait-il pas de dédouaner les bourreaux qui avaient fait d'eux des martyrs ?

|

|

Quant à l'Etat d'Israël, il lui gardait son amour, accroché à la radio et aux bulletins d'Internet et toujours prêt à le défendre. Mais pour lui, le sionisme (qu'il revendiquait) s'arrêtait à cette identification et à cette solidarité de tous les instants (il était venu, presque incognito, partager le destin des habitants du pays durant la période d'angoisse de mai et de juin 1967, puis durant la guerre de Kipour). Il refusait par contre de s'associer à certaines attitudes triomphalistes ou anti-diasporiques qui caractérisent divers courants en Israël. Il se sentait essentiellement juif en exil, juif de nulle part, un juif ayant perdu son peuple, un éternel étranger. A-t-il su que Yad Vashem avait choisi, pour clore le circuit sur les camps de concentration, d'inscrire en lettres géantes sur un mur de son nouveau musée inauguré en 2005, le Kadish révolté qui conclut Le dernier des Justes : "Et loué. Auschwitz. Soit. Maïdanek. L'Eternel. Treblinka. Et loué…" etc. ?

Aujourd'hui, ce Juif né à Metz le 23 mai 1928, de parents polonais, ce Guadeloupéen d'adoption, ne repose nulle part. Il a choisi de se faire incinérer dans un crématoire des Antilles et son enveloppe terrestre est partie en fumée comme celle de ses parents, de ses frères, d'une grande partie de son peuple et des héros de son chef d'œuvre. Ses lecteurs se souviennent que Le dernier des Justes s'ouvre par cette citation d'un auteur polonais, M. Jastrun :

| Comment dois-je célébrer ta mort Comment puis-je suivre tes obsèques Poignée de cendres vagabondes Entre la terre et le ciel ? (Les obsèques) |

Dans les annexes de sa thèse de doctorat, Francine Kaufmann a reproduit les attendus du jury du Prix de Jérusalem et le discours d'André Schwarz-Bart (le 30 mars 1967, restés inédits), ainsi que des poèmes parus dans la presse au moment du Goncourt (1959). Elle nous confie aujourd'hui quelques un de ces textes.

Prix pour la Liberté de l'Homme dans la Société

Fondé par la Municipalité de la ville de Jérusalem et attribué sur avis des membres du jury qui se sont réunis le 30 mars 1967 (11 adar 5727) dans la salle des séances de la mairie de Jérusalem, capitale d'Israël, afin de décerner le prix à l'écrivain André Schwarz-Bart.

Le romancier André Schwarz-Bart a consacré son existence aussi bien que son talent d'écrivain à la lutte pour la primauté de l'homme isolé que nient les sociétés closes, toujours tentées par la solution concentrationnaire. Ironie, colère, tendresse et passion alternent dans ses romans, mettant en relief à la fois l'ignominie de la condition faite à l'individu en proie à la méchanceté des groupes oppresseurs, et à la grandeur quasi-mythique de son destin, qui est de témoigner pour la vérité humaine, de rédimer l'homme de son enfer en l'assumant tout entier, comme les lamed-vavniks (2) de la légende juive. Au combat pour la justification de son propre peuple, André Schwarz-Bart ajoute le souci des autres races opprimées, de tous ceux qui souffrent injustement aux mains de leurs frères dénaturés. La libération et la restauration de la dignité de l'homme en tant que tel constituent l'unique objet du romancier du Dernier des Justes et de La Mulâtresse Solitude. Pour ces motifs, il est digne d'être proclamé lauréat du Prix international de Jérusalem, dans les murs de laquelle les prophètes d'Israël élevèrent dès les jours anciens, l'étendard de la liberté de l'homme et de sa responsabilité devant Dieu et son prochain.

| Teddy Kollek, maire de Jérusalem. 30 mars 1967. |

Adresse d'André Schwarz-Bart (lauréat du prix de Jérusalem 1967)

|

Vous le savez, l'Etat d'Israël ouvre un nouveau chapitre d'une longue histoire qui fut et demeure sujet d'étonnement pour l'esprit humain. Si l'on y songe, rien de plus significatif que la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Voici un pays qui vient de naître par le fer et par le feu, comme on disait autrefois. Ce pays est pauvre, c'est un point sur la carte ; et ses ressources relèvent plutôt du courage humain que du sol, plutôt d'une belle imagination que de la réalité. Des ennemis en nombre l'entourent. Souvent le sang coule. Or, quel étrange spectacle il offre aux visiteurs du monde entier car des salles de concert, des bibliothèques, de splendides musées s'élèvent en même temps que les dispositifs de défense, et au milieu de l'incertitude des lendemains, on songe à créer, quoi ? … des prix de littérature. Une telle inconséquence, un tel défi au bon sens eussent signé la perte de n'importe quel Etat ; mais c'est à cette folie que le peuple juif doit sa survie. Et vous qui héritez de toute l'histoire du peuple juif, vous montrez par là que vous héritez également de sa folie.

Mesdames, messieurs, chers amis,

En cet endroit de mon remerciement, il conviendrait peut-être que j'énonce

quelque vérité définitive sur la littérature,

ou sur tout autre sujet non moins essentiel. Pardonnez-moi de n'en rien faire.

Je ne suis qu'un simple juif de la Diaspora, cherchant comme des millions

d'autres, une voie humaine au milieu d'un monde qui s'obstine à ne

me proposer que des questions sans réponses et des réponses

sans questions. Je n'ai aucune idée claire sur la littérature

en général, sur ce qu'elle devrait être ; et, à

plus forte raison, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'est ou devrait

être la littérature juive. Et cependant j'écris, et cependant

je me considère comme un écrivain juif. Si vous le permettez

– et à défaut d'élever le débat- je me contenterai

de vous parler de mon expérience propre d'écrivain.

Tout d'abord, il me faut vous le rappeler, je ne suis pas devenu écrivain par vocation littéraire. Comme pour bien d'autres hommes de ce temps, l'écriture m'est venue en réponse à l'événement. Les Africains disent : "Le fusil a fait pousser un cri d'homme à l'éléphant". A l'échelle de l'espèce humaine, aussi, il arrive que les circonstances amènent l'individu à inventer certains gestes, à proférer des sons inusités. Au fond, tout cela nous ramène à la fonction la plus ordinaire de la parole. Et parce que certains mots ne voulaient pas sortir de ma gorge, il a bien fallu – à faute, peut-être d'étouffer - que je m'arrange peut-être autrement. Donc, nulle vocation, nulle inspiration particulière, mais une nécessité, qui s'apparente à celle du journal intime. Nécessité assez répandue d'ailleurs, parmi certaines générations juives d'Occident, ainsi qu'il découle de la terrible remarque de Mendel Mann, selon qui le nombre d'auteurs yiddish vivants avoisine le nombre de lecteurs.

Il reste, mesdames, messieurs, que je ne puis m'accorder la relative insouciance

d'une personne qui tient son journal ; car les mots que je trace sont appelés

à rencontrer d'autres regards que le mien et cela entraîne, vous

n'en doutez pas, une certaine responsabilité. Disons, si vous le voulez

bien, que certains auteurs, dont je suis, s'efforcent de mesurer les conséquences

de leurs écrits ; et qu'ils se trouvent conduits, de ce fait, à

s'interroger gravement sur l'effet qu'ils souhaitent auprès du lecteur.

Dans ce domaine aussi, je l'avoue, je n'ai pu faire la lumière en moi.

Tout ce qui m'anime, tout ce qui me guide est un certain sentiment, obscur

du reste, mais qui a pris sa forme définitive il y a une dizaine d'années,

lorsque j'ai rencontré, par hasard, une phrase de Rabbi Na'hman de

Bratzlaw. Cette phrase est la suivante :

"Les auteurs doivent mûrement peser le contenu de leurs écrits

afin de savoir s'ils valent la peine d'être mis en un livre, car l'essentiel

d'un livre est le lien qu'il établit entre les âmes, ainsi qu'il

est dit : ‘Voici le livre des générations de l'homme'."

Et Rabbi Na'hman ajoute :

"S'il n'est rien dans tes écrits qui soit un tel lien, il ne s'y

trouve pas de quoi faire un livre."

Messieurs les membres du jury,

Lorsque la nouvelle me fût annoncée, voici plusieurs semaines,

j'avoue que je ne compris pas tout d'abord la raison de votre choix. Et puis,

en y réfléchissant, il me parut que pour une fois vous vouliez

saluer une promesse plutôt qu'un accomplissement. Et puis encore, y

réfléchissant davantage, je ne pus m'empêcher d'associer

votre décision au livre que nous venons de faire paraître ma

femme et moi. Dès lors, il me parut évident que vous vouliez

marquer votre sympathie à l'égard de la jeune littérature

de la Diaspora, comme vous auriez pu le faire, par exemple, en désignant

mon cher ami Elie Wiesel. Et il me parut, d'autre part, que vous souhaitiez

en même temps rendre hommage à une littérature non moins

fraternelle, à vos yeux d'Israéliens, non moins chère

à tous les cœurs juifs, et qui nous parle à travers les

voix lumineuses du Sénégalais Léopold Sedar Senghor et

de Césaire l'Antillais. Certains de nos ancêtres disaient : "Juifs

sous la tente, homme au dehors". Par votre geste, vous témoignez

qu'en Israël, ces deux termes ne font qu'un.

Chers amis, chers frères, permettez-moi, je vous prie de vous assurer de ma gratitude et de mon affection.

![]()

|

Francine Kaufmann a publié quatre autres articles sur le même thème :

|

||||||||

Notes :

- Francine Kaufmann, née à Paris en 1947, installée à Jérusalem en 1974, est professeur au département de traductologie, de traduction et d'interprétation à l'université Bar-Ilan, en Israël. Chercheur, interprète, traductrice, journaliste, elle est notamment l'auteur d'une thèse de doctorat sur Schwarz-Bart (1976), d'un livre : Pour relire "Le dernier des Justes" - Réflexions sur la Shoa (1986) et de nombreux articles universitaires sur l'œuvre d'André Schwarz-Bart. Retour au texte

- Les 36 justes qui vivent à chaque époque et sur lesquels repose le monde. Retour au texte

- Publié dans Le Figaro littéraire du 12 septembre 1959. Retour au texte

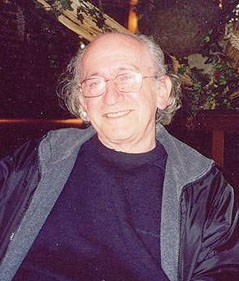

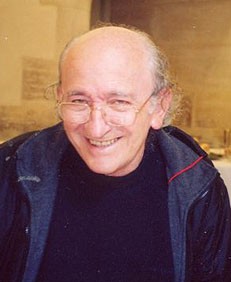

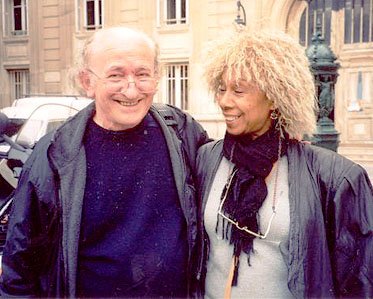

Photos couleur : Paris mai 2003, © Francine Kaufmann,

(archives personnelles)

|