|

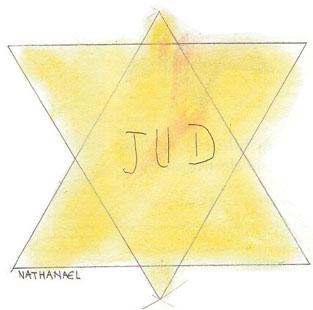

En novembre ou décembre 1939, mon père loue un appartement à Angoulême, nous y installe, et s'engage en tant que volontaire dans l'armée. Il part début 1940. Je finis ma 9ème au lycée d'Angoulême, mais en octobre 40, pour rester avec mon copain Sylvain, je m'inscris à l'école de la Bussatte, suivre le cours élémentaire, puis le cours moyen (Sylvain deviendra plus tard le grand-père de Nathanaël).

Le 9 octobre 42 a lieu la grande rafle d'Angoulême, comme en témoignent encore de nos jours les plaques commémoratives sur les bâtiments de la ville. On nous enferme dans la salle philharmonique de l'Ecole de Musique. Ma petite soeur, qui n'a pas été arrêtée, court prévenir une cousine qui réussit à me faire sortir de la maison d'arrêt.

Le 24 août 1942 ma mère meurt... Nous restons quelques

mois à l'orphelinat Doyenné. Nos voisins proches acceptent

de s'occuper de Charlotte. Un peu plus tard je suis recueilli par

la famille Metzler, une famille de Sarreguemines, qui réside

à Jarnac ; je reste chez eux jusqu'en juin 43. A cette date,

on rassemble tous les enfants, notamment ceux des familles arrêtées

en 42, pour les emmener dans une maison appartenant à l'UJIF.

à Paris : le centre Vauquelin, rue Lamarck, près du

rabbinat. Ce centre réussit à nous organiser une quinzaine

de jours de vacances à Louveciennes. En mars-avril 44 des

bombardements sur Paris atteignent la proximité du centre

Lamarck : nous sommes alors déplacés, à peu

prés 200 enfants, orphelins et enfants de déportés

vers l'avenue Secrétan. Nous partons à pied, avec

notre responsable ; je porte un petit enfant de deux ans sur le

dos.

Le 24 août 1942 ma mère meurt... Nous restons quelques

mois à l'orphelinat Doyenné. Nos voisins proches acceptent

de s'occuper de Charlotte. Un peu plus tard je suis recueilli par

la famille Metzler, une famille de Sarreguemines, qui réside

à Jarnac ; je reste chez eux jusqu'en juin 43. A cette date,

on rassemble tous les enfants, notamment ceux des familles arrêtées

en 42, pour les emmener dans une maison appartenant à l'UJIF.

à Paris : le centre Vauquelin, rue Lamarck, près du

rabbinat. Ce centre réussit à nous organiser une quinzaine

de jours de vacances à Louveciennes. En mars-avril 44 des

bombardements sur Paris atteignent la proximité du centre

Lamarck : nous sommes alors déplacés, à peu

prés 200 enfants, orphelins et enfants de déportés

vers l'avenue Secrétan. Nous partons à pied, avec

notre responsable ; je porte un petit enfant de deux ans sur le

dos.

Aloïs Brunner, à la suite de l'attentat du 20 juin contre Hitler, ordonne de rassembler tous les enfants juifs se trouvant dans les centres. Nous ne sommes plus que 300 ou 400 enfants en tout : on nous transfère à Drancy. Ainsi, je me retrouve le 21 juillet dans la triste cour de Drancy. J'écris souvent à mon père prisonnier et je reçois son courrier. Un jour, me promenant au centre du camp, je surprends une conversation par une porte entrouverte, et j'entre. Comme on me demande ce que je désire, j'explique que mon père est détenu en Allemagne. La secrétaire veut des preuves, aussi je lui montre les lettres postées dans un camp d'internement à Chemnitz (entre Leipzig et Dresde). "On ne peut rien pour tes colis, mais pour le reste on va voir". Le lendemain. 23 juillet 1944, Charlotte et moi sommes convoqués dans la cour, avec toutes nos maigres affaires. Nous recevons du chocolat, quelques vivres et sommes confiés à deux dames. Un bus parisien nous emmène à la gare de l'Est. Je ne connais pas notre destination, mais j'apprendrais plus tard que le dernier convoi d'enfants de Drancy est parti pour Auschwitz le 31 juillet. Sur le quai n°1 un train militaire chargé de tanks ; un train de 3ème classe, en partance pour l'Allemagne, nous attend sur le quai 2. Il s'arrête en gare de Metz. Malgré mes onze ans, je veux rue sauver, mais je risque de mettre ma petite soeur en danger : je renonce. En gare de Hanovre il y a beaucoup de militaires, beaucoup de jeunes garçons des jeunesses hitlériennes. On ne peut quitter le train.

Nous arrivons au camp de Bergen-Belsen ; nous sommes affectés au baraquement n°25. Nous y sommes très mal nourris, malades. Les appels ont lieu tous les jours à 6 heures du matin, les SS nous submergent d'injures, nous frappent avec leurs gourdins. Notre ration de pain est de 3 cm par jour : un pain militaire qu'on nous tranche pour la semaine et que je rationne avec la règle que j'ai fabriquée. Nous avons faim, nous avons de la fièvre ; certains parmi nous sont atteints du typhus ou de dysenterie. Je finis par être hospitalisé. Des médecins français, internés comme nous dans ce camp, me sauvent en m'administrant pendant une semaine du charbon, dans le Revier (l'infirmerie du camp, qui n'a guère de moyens). Ainsi, de juillet 1944 jusqu'à la libération, en avril 45, nous souffrons, en plus de la faim, des poux et des lentes. Pourtant, à l'eau glaciale, nous nous lavons tous les jours, ma soeur et moi, pour garder un peu de dignité et de courage. Je réussis à me faire des copains, et nous nous bagarrons contre ceux qui nous traitent de sales français ! Je me souviens de nombreux morts, de maladie ou de faim. Je me souviens d'avions survolant le camp. Je me souviens du jour de mon anniversaire ! J'ai tellement faim que j'entre dans la baraque des kapos, ceux-là même qui nous battent. L'un d'eux, lève son gourdin ; je lui explique que je suis affamé et que c'est mon anniversaire. Et... il me donne un pain ! Je le partage avec ma soeur, nous le mangeons la nuit, en cachette, en rêvant.

Peut-être vous

demandez-vous comment je sais que nous sommes le 7 avril, date de mon anniversaire

? J'ai constitué un calendrier à partir du premier jour de

notre arrivée, ainsi je sais quand va tomber Roch Hachana (Nouvel

An juif). Ces jours-là un office est célébré

au bout de la baraque 26, (des gens postés en surveillent l'entrée,

pour se prémunir d'une visite inopinée des kapos), par un

jeune rabbin qui a réussi à cacher un parchemin enroulé

sur sa poitrine. Avant ma déportation, j'avais commencé la

préparation de ma Bar Mitzva, mais les évènements m'avaient

empêché de la mener à terme : c'est grâce à

ce jeune rabbin, après une courte cérémonie en Yiddish,

que je deviens en cette fête de la Nouvelle Année Juive un

membre du minyan. Dix jours plus tard, je jeûne en compagnie des adultes

lors du Yom Kippour. Jeûner alors qu'on meurt de faim ! Mais oui,

je jeûne, toute la journée, sans faillir ! Mais le soir je

mange, avec reconnaissance, le bol de soupe que Charlotte a surveillé

toute la journée, caché pour moi dans son lit. Combien elle

a dû se battre, ma petite soeur, pour me préserver ce bol de

soupe !

Peut-être vous

demandez-vous comment je sais que nous sommes le 7 avril, date de mon anniversaire

? J'ai constitué un calendrier à partir du premier jour de

notre arrivée, ainsi je sais quand va tomber Roch Hachana (Nouvel

An juif). Ces jours-là un office est célébré

au bout de la baraque 26, (des gens postés en surveillent l'entrée,

pour se prémunir d'une visite inopinée des kapos), par un

jeune rabbin qui a réussi à cacher un parchemin enroulé

sur sa poitrine. Avant ma déportation, j'avais commencé la

préparation de ma Bar Mitzva, mais les évènements m'avaient

empêché de la mener à terme : c'est grâce à

ce jeune rabbin, après une courte cérémonie en Yiddish,

que je deviens en cette fête de la Nouvelle Année Juive un

membre du minyan. Dix jours plus tard, je jeûne en compagnie des adultes

lors du Yom Kippour. Jeûner alors qu'on meurt de faim ! Mais oui,

je jeûne, toute la journée, sans faillir ! Mais le soir je

mange, avec reconnaissance, le bol de soupe que Charlotte a surveillé

toute la journée, caché pour moi dans son lit. Combien elle

a dû se battre, ma petite soeur, pour me préserver ce bol de

soupe !

Ce mois d'avril est riche en évènements. Les armées russes ne cessent de progresser en Allemagne, et le 10 avril 45, les Allemands décident de nous transférer à Theresienstadt. Nous partons en camion pour la gare de Bergen-Belsen, d'autres doivent s'y rendre à pied. Sur le quai j'avise un tas de betteraves rouges, j'en vole deux, que nous partageons avec ma soeur, dans le wagon. Le train est alors bombardé par les Anglais, et les Allemands nous laissent étendre des morceaux de draps blancs sur le toit. On prend la direction de Hambourg, mais bientôt on fait demi-tour. Nous passons beaucoup de gares. Dans celle de Tempelhof, quartier Nord de Berlin, la vision de la ville détruite par les bombardements me fait éclater de rire, malgré la faim, malgré la peur. Nous croisons de nombreux convois militaires en déroute. A chaque arrêt du train, nous partons en quête de nourriture. Je me souviens avoir mangé des orties ; un jour, j'aperçois un homme qui jette des restes aux volailles ; mais des dizaines de mains me devancent, tout est ramassé avant que je ne les atteigne.

Nous roulons tant bien que mal jusqu'au 23 avril : ce matin là nous sommes libérés par l'armée russe. Les soldats nous donnent du pain, nous fournissent des cartes d'identité et nous installent dans le petit village de Tröbitz, à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Berlin. Là nous rencontrons des soldats français, des prisonniers de guerre en réalité, cantonnés dans un autre village, un peu plus loin. Ils viennent de dévaliser et de faire sauter une usine de lait, et nous proposent de venir chercher du ravitaillement. Ils me donnent du lait concentré et du pain, ils me font goûter, oh merveille, du boeuf cuit au feu. Sur le vélo, dont les pneumatiques sont à plat, et que j'ai "emprunté" au village, je traverse la forêt jonchée de cadavres, ramenant pour mes amis, dont Francine Christophe, le précieux lait concentré. Mais le lendemain, je tombe malade : le typhus exanthématique, transmis par ces poux dont on ne parvient pas à se débarrasser. C'est le docteur Morali (qui ne survivra pas au typhus contracté en se dévouant aux autres), et ma soeur qui me soignent. Puis c'est au tour de Charlotte, qui a pris soin de nombreux malades parmi nous, d'être hospitalisée pendant un mois dans l'hôpital du village. Cette maladie continue à décimer plusieurs centaines de personnes de notre convoi, du "train fantôme" comme il sera dénommé plus tard.

Le 8 mai 1945, nous apprenons la fin de la guerre. Nous sommes fous de joie : impossible d'exprimer avec netteté ce que je ressens alors. A la fin du mois de juin, après de nombreuses tractations auprès des autorités américaines, françaises et russes, le père de Francine Christophe vient nous chercher accompagné d'américains et de quelques officiers français. Heureusement ! Nous allions partir pour Odessa, quelques jours plus tard. Au bout de combien de pérégrinations serions nous revenus en France ?

Ils nous emmènent en camion à Leipzig, nous y sommes hébergés dans la caserne "Adolf Hitler" ! Deux jours plus tard, nous prenons à nouveau le train, mais pour Paris, cette fois, où nous arrivons le 29 juin 1945 : puis des autobus nous transfèrent à l'hôtel Lutécia. C'est là seulement que nous nous sentons libres, pour de bon. Je contacte nos voisins à Angoulême, je leur donne des nouvelles de ma soeur et de moi-même, et je les prie de prévenir mon père. Dix jours plus tard, un appel téléphonique nous apprend que papa est en route. Nous nous retrouvons le 10 juillet à Paris.

Nous rentrons alors à Angoulême, essayons de reprendre une vie normale. Mais tout est terriblement difficile, notre souffrance chaque jour indescriptible. La faim, encore, la misère, tout le mal subi, la douleur si profonde. Malgré tout je rejoins mon ancienne école, j'y passe mon Certificat d'Etudes en 1946. Mon directeur d'école, maître Brunet, fait voter par le conseil municipal dont il fait partie, une prime de 2000 (anciens) francs, une somme à l'époque, qu'il joint aux félicitations pour mon diplôme, obtenu après trois dures années d'absence.

|